2023年8月に、総務省が、身元保証サービスについて調査を行いました。

終活.netでは、この調査報告書を熟読し、サービスを開始しました。

せっかく有益な情報なのに、PDFでしか読めないのは高齢者にとってハードルが高いので、テキスト化しました。

PDFで構わないという人は、以下のリンクからどうぞ

https://www.soumu.go.jp/main_content/000895783.pdf

身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

結果報告書

令和 5 年 8 月 総務省行政評価局

前書き

我が国では、高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加しており、令和 2 年の国勢調査によると、65 歳以上の単独世帯が 671.7 万世帯となり、家族や親族がいない高齢者も増加しているものと思われる。このような高齢者は、病院への入院や介護施設等への入所の際の身元保証、その後の生活支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務について、家族・親族による支援を受けることができず、第三者による支援を受ける必要が生ずる。このため、近年、これらの支援を家族・親族に代わって行ういわゆる「身元保証等高齢者サポート事業者」が出てきており、今後、その需要の増加が見込まれる。

一方で、このような身元保証等高齢者サポート事業者が経営破綻する事件が起きるなど、利用者とのトラブルも発生しているが、現状、このような事業全体の実態等を明らかにしたものはなく、また、事業を監督する省庁や複数の事業者が加盟する団体も存在しないため、対策が十分に講じられてきたとは言えない状況にある。

本調査は、事業者によるサービス提供の実態や各地方公共団体における住民への情報提供及び相談対応の取組等の実態を可能な限り網羅的に把握することで、身元保証等高齢者サポート事業をめぐる全体像を明らかにし、消費者保護の推進とともに、身元保証等高齢者サポート事業の健全な発展に必要な施策の検討に資することを目的として実施したものである。

第 1 調査の目的等

- 目的

本調査は、身元保証等高齢者サポート事業をめぐる全体像を明らかにし、消費者保護の推進とともに、身元保証等高齢者サポート事業の健全な発展に必要な施策の検討に資することを目的として実施したものである。 - 対象機関

調査対象機関 内閣府(消費者委員会)、消費者庁、厚生労働省

関連調査等対象機関 市区町村(34)、地域包括支援センター(135)、消費生活センター(34)、身元保証等高齢者サポート事業を実施している事業者(204) - 担当部局

行政評価局

管区行政評価局(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州)

四国行政評価支局

行政評価事務所(東京、沖縄) - 実施時期

令和 4 年 8 月~5 年 7 月

第 2 調査結果

1 身元保証等高齢者サポート事業に関連する制度の概要等

⑴ 身元保証等高齢者サポート事業の概要等

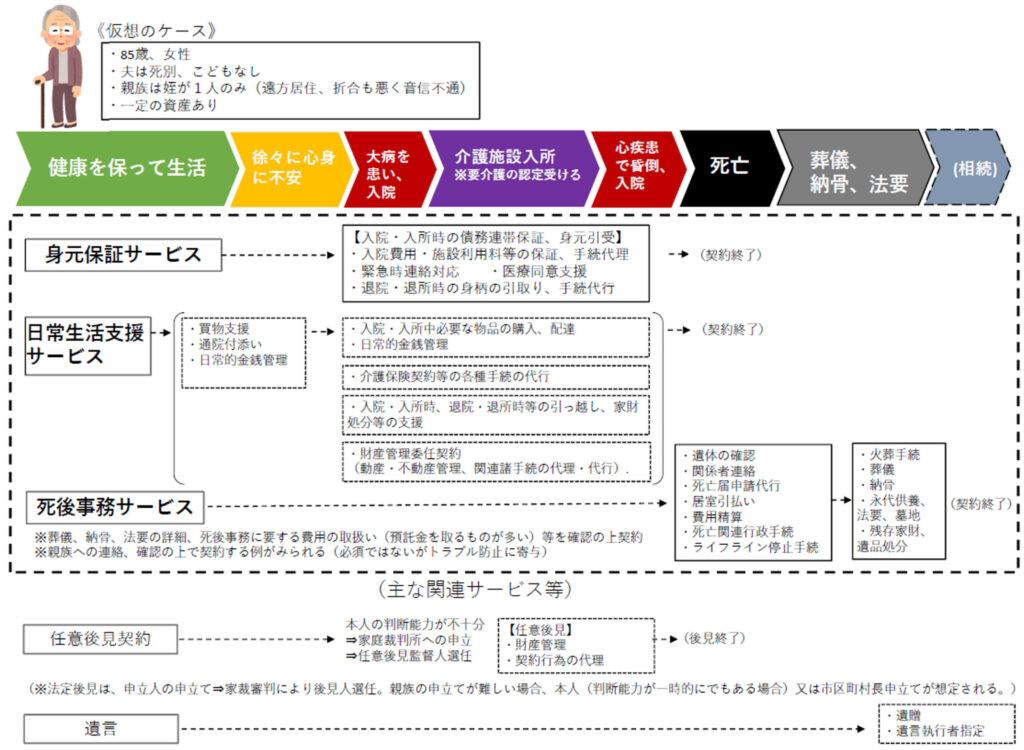

内閣府消費者委員会は、平成 29 年1月、「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」(以下「建議」という。)において、一人暮らしの高齢者等を対象とした、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスを総称して「身元保証等高齢者サポートサービス」、高齢者等に対し、少なくとも身元保証サービス又は死後事務サービスとして掲げたものを提供する事業を「身元保証等高齢者サポート事業」としている(資料編資料 2 参照)。

本調査においても、建議を踏まえ、身元保証や日常生活支援、死後事務等のサービスを行う事業を「身元保証等高齢者サポート事業」と位置付け、第 2 の 2⑴アのとおり、身元保証等高齢者サポート事業を実施している事業者(以下「事業者」という。)を把握した上で、調査を実施した。

調査対象とした事業者が実施しているサービスの内容・種類、提供するプランは、事業者ごとに違いがみられるが、事業者と利用者との間の契約に基づき、おおむね、表 1 に挙げた三つのサービスが一体のものとして提供されていた(資料編資料 3 及び資料 4 参照)。

表 1 身元保証等高齢者サポート事業において提供されるサービスの例

| 種類 | 内容 |

| 身元保証サービス | ① 医療施設への入院の際の連帯保証 ② 介護施設等への入所の際の連帯保証 ③ 入院・入所、退院・退所時の手続の代理 ④ 死亡又は退去時の身柄の引取り ⑤ 医療同意への支援 ⑥ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応 |

| 日常生活支援サービス※ ※ 利用者が契約締結後に判断能力が不十分になった場合、身上監護・財産管理について成年後見(任意後見又は法定後見)へ移行 | 1 生活支援関係 ① 通院の送迎・付添い ② 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入 ③ 日用品や家具の処分 ④ 病院への入院や介護施設等への入所の際の移動(引っ越し)及び家具類の移動・処分 ⑤ 介護保険等のサービス受給手続の代行 2 財産管理関係 ① 家賃や年金等の定期的な収入の受領に関する手続代行 ② 公共料金等の定期的な支出を要する費用の支払に関する手続代行 ③ 生活費の管理、送金 ④ 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行 ⑤ 預貯金の取引に関する事項 ⑥ 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行 ⑦ 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管 ⑧ 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続代行 |

| 死後事務サービス | ① 死亡の確認、関係者への連絡 ② 死亡診断書(死体検案書)の請求受領、火葬許可の市区町村への申請、火葬許可証及び埋葬許可証の受領、死亡届申請代行 ③ 葬儀に関する事務 ④ 火葬手続(火葬の申込み、火葬許可証の提示)に関する手続代行 ⑤ 収蔵(納骨堂)、埋蔵(墓処)、永代供養に関する手続代行 ⑥ 費用精算、病室等の整理、家財道具や遺品等の整理 ⑦ 行政機関での手続関係(後期高齢者医療制度資格喪失届、国民健康保険資格喪失届等)に関する代行 ⑧ ライフラインの停止(公共料金(電気・ガス・水道)の解約、インターネット・Wi-Fi 等の解約、固定電話、携帯電話等の解約等)に関する手続代行 ⑨ 残置物等の処理に関する手続代行(遺品目録の作成、相続人等への遺品・遺産の引渡し) ⑩ 墓地の管理や墓地の撤去に関する手続代行 |

図 1 身元保証等高齢者サポート事業、関連サービス等のイメージ

⑵ 身元保証等高齢者サポート事業の利用者像

ア 利用者の置かれた状況や親族との関係

身元保証等高齢者サポート事業をどのような高齢者が利用しているかについて、建議では「一人暮らしの高齢者」とされている。本報告書においては、実際にど のような高齢者が利用又は利用の検討をしているのかについて、事業者、市区町 村(高齢者福祉や介護、消費者部門の担当課室)、同市区町村の管内にある地域包括支援センター1、同市区町村の管内にある消費生活センター2(以下、市区町村における高齢者福祉や介護、消費者部門の担当課室、地域包括支援センター、消費生活センターを「地方公共団体等」という。)に寄せられた相談事案の中から、表 2 のとおり、相談者の属性が分かる 179 件の相談事例を分析し、主な利用者像を整理した。その結果、把握できた範囲の相談事案を分析したものであり、身元保証等高齢者サポート事業の利用者の全体像を表すものではないが、表 2 のとおり、単に「一人暮らしの高齢者」だけではなく、親族はいるが疎遠になっているなどの様々な事情から、身元保証等高齢者サポート事業の利用又は利用の検討に至っていることがうかがわれた。

1 地域包括支援センターとは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。(介護保険法第 115 条の 46 第1項)。

2 消費生活センターとは、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談への対応やあっせん、消費者安全確保のため情報収集や住民への情報提供などを行う、地方公共団体が設置する行政機関である。(消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 8 条)

表 2 把握できた利用者を基に分類した属性及び利用者の例について

| 属性 | 把握できた利用者の例 |

| 一人暮らしで、身寄りがなく誰も頼れない。(38 件) | 高齢の女性で、要介護 4 認定の者で、結婚歴無し、こども無し、兄弟姉妹全員死亡の状況のため、誰も頼れない。ALS療養中の男性で、両親は死去し、兄弟、配偶 者、近い親戚いずれもいないため、誰も頼れない。 |

| 一人暮らしで、親族はいるが疎遠であり頼れない。 (41 件) | こどもとの関係が良くないので頼れない。 60 代男性で単身。姉と妹はいるが現在は疎遠となっており頼れない。 |

| 一人暮らしで、頼れる親族はいるが、遠方に住んでい て頼れない。(17 件) | 家族はいるが海外在住のため、頼れない。 現在入院中であるが、親族は遠方にいる義理の妹のみであるため、頼れない。 |

| 兄弟・姉妹はいるが、高齢なので頼れない。(14 件) | 姉と弟がいるが、共に高齢であり持病もあるため、事業者の利用を検討している。 市内に一人暮らしの兄がおり、私(70 代女性)に身 元保証をしてほしいというが、私自身が面倒をみることは難しい。 |

| 親族はいるが、その親族に障害があるので頼れない。 (13 件) | 夫に先立たれ、こどもがいるが重度障害を持っており障害者施設に入所しているため、頼れない。 こどもが身元保証人になることを承諾していたが、障害があり、施設から、身体障害のある者は身元保証 人になれないとして事業者との契約を求められた。 |

| 高齢の夫婦だけで住んでおり、他に頼れる親族がいない。(15 件) | 高齢者夫婦二人で生活しており、近隣に親族がいないため、事業者の利用を検討している。高齢夫婦世帯であり、自分(夫)が亡くなった後の 認知症の妻の生活が心配である。 |

| 判断能力が不十分になってきており、自分では保証 人の確保が難しい。(24 件) | 身寄りがない 80 代の女性に軽度認知症が認められ、 早期に施設入所の必要が生じたため、地域包括支援センターのケアマネジャーから身元保証に関する相談を受けた。 一人暮らしの高齢の女性で、生活保護や自立支援医療を受けており、自分では保証人の確保が難しい。 |

| 上記のいずれかに該当し、かつ、差し迫った状況である。(37 件) | 70 代女性で、胃ろうであり、かつ、器官切開しているため、退院後すぐに介護施設等に入所する必要があるが、娘は精神障害者なので保証人になることができず、兄妹はいるが亡くなっていたり、存命でも高齢のため自身の生活が大変であったりして保証人を断られた。 身寄りがなく入院中。病院を転院することになり、転院先の病院から、身元保証サービス事業者を利用す るよう求められた。 |

| 将来の備えとして事業者と契約をしたい。(39 件) | 入院・手術の際の身元保証人・手術同意書への署名を頼める人がおらず、亡くなったときの葬儀や納骨、家の片付けについて決めておきたい。60 代の女性で、姉がいるが、将来に備えて体が動く うちに身元保証契約をしておきたい。 |

2 相談内容には複数の内容が含まれており、重複があるため、合計は 179 件にはならない。

イ 収入・資産等

身元保証等高齢者サポート事業を利用するに当たって、一般的にどの程度の費用がかかるのかについては、事業者ごとに提供するサービス内容や当該サービス内容に係る費目及び金額が異なり、また、利用者が求めるサービスの程度やニーズも異なるため、一概には言えないが、本調査において協力が得られた事業者から提供された資料を基にいくつかの例を示すと、以下のとおり、サービスの利用開始時に必要な額が少なくとも 100 万円以上であった。

このことから、一定程度の収入・資産がなければ、身元保証等高齢者サポート事業の利用は困難であることがうかがえる。

表 3 事業者の利用時に要する費用の例

| 費目\事業者 | A事業者 | B事業者 | C事業者 | D事業者 |

| 実施するサービス | 身元保証、日常生活支援、死後事務 | 身元保証、日常生活支援、死後事務 | 身元保証、日常生活支援、死後事務 | 身元保証、日常生活支援、死後事務 |

| 基本料 等 | 基本料金 51.6 万円 (入会金44 万円を含む。) | 基本契約料金 46.2 万円遺言書を作らない場合の基本契約料金 52.8 万円 | 申込金 5 万円 分担金 15 万円 年会費 1.2 万円 | 契約金 66 万円 |

| 契約手数料 等 | 弁護士費用 12.6 万円 | 公正証書遺言作成13.2 万円 | 公正証書作成 10 万円立会人費用 1~2 万円 | - |

| 身元保証料 | 身元保証支援 19.8 万円 | 身元保証料金 33 万円 | 身元保証 5,000 円/件 緊急連絡先 3,000 円/件 | - |

| 生活支援費用 | 33 万円 (うち 22 万円は預託金) 22 万円超過分は都度徴収緊急支援1.1 万円/4 時間一般支援 1,100 円/時 | 財産管理 1.65 万円/月 後見サポート3.3 万円/月 訪問料金 5,500 円/時 お手伝い 5,500 円/時夜間お手伝い7,150 円/時 等 | 預託金 20 万円~サポート費用 2 名 1.5 万円/日 2 名 7,500 円/半日 等 | 見守り支援費用満80 歳となった翌月以降 1.5 万円/月 訪問日当 3,300 円/時任意後見申立費用11 万円 等 |

| 死後事務費用 | 葬送支援費(預託)73 万円 | 要相談(信託口座に預託) | 50 万円~(預託金) | 預かり金 120 万円 |

| 合計(都度払いの費用を除く。) | 190 万円 | 約 92 万円 (基本料金 46.2 万円) 99 万円 (基本料金 52.8 万円) ※いずれも死後事務費用を除く。 | 約 100 万円 | 186 万円 |

2 表中の「預託金」とは、主に死後事務のサービスを利用する際に要する費用で、あらかじめ事業者(又は事業者と提携している法人等)に預けておくものである(事業者によってその名称が異なるが、これらのあらかじめ預けておく金銭を以下「預託金」という。)。

⑶ 身元保証等高齢者サポート事業に関連する制度及び関係行政機関の取組

ア 関連する制度等の概要

現在、我が国においては身元保証等高齢者サポート事業について直接規律・監督する法令・制度等はなく、事業の利用者と事業者との契約関係については、民法(明治 29 年法律第 89 号)で定められた契約の一般原則や消費者契約法(平成12 年法律第 61 号)に定められた消費者契約に幅広く適用される民事ルールに従うことになる。

上記第 2 の 1⑴の身元保証等高齢者サポート事業において提供されるサービスに関連する規制等としては、以下のものが挙げられる。

① 身元保証に関連する制度等

医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第 1 項では、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされており、身元保証人等がいないことのみをもって、医師は患者の入院を拒否してはならないこととされている(資料編資料 5 及び資料 7 参照)。また、高齢者が入所する介護施設等についても、同様に身元保証人等がいないことのみを理由として入所を拒否してはならないこととされている(3 資料編資料 6 及び資料 7 参照)。

一方で、厚生労働省が平成 29 年に公表した調査研究報告書 4によると、回答のあった医療機関の 6 割以上が入院時に身元保証人等を求めている旨を、同様に平成 30 年に公表した調査研究報告書 5によると、介護施設等では 9 割以上が入所時に本人以外の署名を求めている旨をそれぞれ回答している。また、全国的な調査ではないが、令和 4 年 3 月に当省の関東管区行政評価局が実施したアンケートによると 6、回答した病院・介護施設の 9 割以上が、入院・入所の希望者に身元保証人を求めていると回答している。このことは、本調査においても、地方公共団体等から、医療や介護の現場における利用料の未払いや、入院・入所後の身の回りの世話をする者の不存在、緊急時の対応等に対する不安といったリスクを回避する観点から、入院・入所に当たって「家族の代わり」となる保証人が求められているとする意見が聴かれており、上記のとおり医師法等の規制があるにもかかわらず、病院への入院・介護施設等への入所時に身元保証人等が求められている実態がうかがえる。

なお、身元保証については、身元保証ニ関スル法律(昭和 8 年法律第 42 号)があるが、同法は、被用者の行為によって使用者が被った損害を保証する身元保証契約について、保証人の責任を限定することを目的として制定された法律であり、本調査における身元保証とは異なる。

② 日常生活支援に関連する制度等

- 介護保険制度により利用できるサービスには、主に、①訪問介護、②訪問看護、③福祉用具貸与、④通所介護、⑤通所リハビリテーション、⑥短期入所生活介護、⑦特定施設入居者生活介護、⑧特別養護老人ホームや介護老人保健施設等が挙げられる。これに付随して、例えば通院時の乗車・降車等介助や自宅への訪問介護時の生活支援(調理、洗濯、掃除等)などが行われているが、これらは介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 7 条第 3 項の認定を受けている者のみ利用できるため、認定を受けていない者については身元保証等高齢者サポート事業の日常生活支援に関するサービスを利用することになると考えられる 7。

- 認知症や知的障害、精神障害等により、日常の生活に支障のある者が地域において自立した生活が送れるよう、都道府県社会福祉協議会等が本人との契約により日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)を実施している(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 2 条第 3 項第 12 号)。しかし、本事業の利用対象者は、一般的に、認知症や知的障害、精神障害などにより日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な判断能力が不十分な者であって、かつ、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者とされている。このため、判断能力が十分にある高齢者等の場合は、同事業を利用することができず、本事業に相当するサービスを必要とする高齢者は、身元保証等高齢者サポート事業を利用することも考えられる。

- 買物支援について、直接規制する法令はないが、関連する家事代行支援については、平成 28 年度に経済産業省が「家事代行サービス認証制度」を創設(運営主体は一般社団法人全国家事代行サービス協会。審査は一般財団法人日本規格協会が実施)している。

- 財産管理については、事業者と利用者との間で締結した財産管理等委任契約(委任者が所有権を持ったまま財産の管理を受任者に委任)に基づいて行われることが多いが、仮に、信託(委託者は委託財産の所有権を受託者に移転し受益権を得る。)について、業として行う場合(商事信託)には、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)に基づく免許等(同法第 3 条)が必要となる。

③ 死後事務に関連する制度等

- 葬祭業について直接規制する法令はないが、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に基づき経済産業省(中小企業庁)が認可している全日本葬祭業協同組合連合会が、加盟団体向けに業界自主ルールとしてガイドライン 8を作成している。なお、同連合会以外の葬祭事業者団体として、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)に基づき経済産業省に認可された互助会である一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会がある。

- 遺品整理等に係る業務において、仮に、遺品の売買や廃棄を行う場合は、それぞれ、古物営業法(昭和 24 年法律第 108 号)(都道府県公安委員会による営業の許可を受けなければならない(同法第 3 条))、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする区域の市町村長の許可を受けなければならない

(同法第 7 条第 1 項))の規制に従う必要がある。 - 死亡診断書(死体検案書)の請求受領、死亡届申請代行、火葬許可の市区町村への申請、火葬許可証及び埋葬許可証の受領、火葬の手続、納骨堂への収蔵、墓地の管理や撤去の支援といった業務については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号)及び戸籍法(昭和 22 年法律第224 号)に基づく手続にそれぞれ従う必要がある。死亡届出書の提出については、戸籍法第 87 条並びに第 93 条の準用する第 55 条及び第 56 条に届出義務者及び届出資格者の定めがあるところ、身寄りのない高齢者が病院や老人ホームで死亡した場合、当該病院や施設の長が届出を行うことができる。

- ライフライン停止関係の手続は、各事業者の規約による。

④ 判断能力が不十分になった者に関する制度等

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護し、支援する制度として、成年後見制度がある。身元保証等高齢者サポート事業を利用する者又は利用を検討する者との関係について言えば、それらの者の判断能力がいまだ不十分な状態にはなっていない場合には成年後見制度を利用することはできない 9。また、成年後見人が、成年被後見人の入院に係る債務を連帯保証し、その保証債務の履行として入院費用を支払った場合、成年被後見人の財産を適正に管理する立場である成年後見人が成年被後見人に求償する(すなわち成年被後見人の財産から支払済みの入院費用相当額の支払を受ける。)こととなり、そのような行為は利益相反に当たるおそれがあるとする見解がある。

なお、身元保証等高齢者サポート事業の利用者の判断能力が不十分になった場合の取扱いについては、以下の 2 点に留意する必要がある。

- 身元保証人(連帯保証人)を必要とする高齢者について、身元保証等高齢者サポート事業に係る契約締結の前に、既に判断能力が不十分となっている場合には、当該高齢者本人が同事業を利用するための契約を締結することは困難となり得るほか、当該高齢者本人が契約を締結したときであっても、事後的に当該契約の効力が否定されたりすることがあり得る。このような場合、本人の判断能力低下の程度に応じて、成年後見等の制度を利用することが考えられる (成年後見人等が上記のような契約を締結する代理権を有する場合には、成年後見人等が本人に代わって事業者と契約を締結することは可能である。)。

- 身元保証等高齢者サポート事業によるサービスとして提供されることがある財産管理に係る委任契約については、契約者(利用者)本人が、事業者に委託した事務が適正に行われているかチェックする必要があるが、契約締結後に判断能力が不十分となった場合には、十分なチェックが行われなくなる可能性がある。このため、判断能力が不十分となった場合には、成年後見制度への移行等を検討する必要がある。

3 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号)第4 条の 2 等

4 「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」https://www.mhlw.go.jp/content/000734017.pdf

6 高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-(令和 4 年 3 月 29 日)https://www.soumu.go.jp/main_content/000802882.pdf

7 このほか、病院への入院や施設への入所の際に必要な費用に係る連帯保証、葬儀・納骨、行政への届出や残置物の処分等の死後事務サービスについても、公的制度でカバーできないため、これらのサービスを必要とする高齢者は、身元保証等高齢者サポート事業を利用することになると考えられる。

8 「全葬連葬祭サービスガイドライン(葬祭事業者に向けて)」(全日本葬祭業協同組合連合会平成 19 年 5 月 15 日制定)https://www.zensoren.or.jp/ssg/ssg_03.html

イ 関係行政機関における関連する取組

上記のとおり、身元保証等高齢者サポート事業を直接規律・監督する法令・制度等は存在せず、同事業を所管する行政機関も存在しない。

関連する取組としては、上記のとおり、建議を踏まえて厚生労働省が調査研究事業を実施している。

その結果を踏まえ、

- 消費者庁及び厚生労働省は、平成 30 年 8 月、各地方公共団体に対して、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合等の取扱いを通知するとともに、「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約を検討している者向けの普及啓発資料(ポイント集)を作成し、周知・公表(同年 11 月には事業者にも周知)(資料編資料 8 参照)を行い、

- 両省庁は、令和元年 6 月、消費生活センター等に寄せられた相談事例や消費者へのアドバイスを記載した注意喚起資料を公表(資料編資料 9 参照)

- また、関連する取組として、消費者庁は、令和 3 年 9 月、高齢者向けに、身元保証等高齢者サポート事業に係る契約は慎重に行うよう注意喚起のチラシを作成し、地方公共団体へ配布(資料編資料 10 参照)するとともに、令和3 年度に消費者行政ブロック会議、同 4 年度及び同 5 年度に都道府県等消費者行政担当課長会議において、身元保証等高齢者サポートサービスに関する契約時のポイントについて周知、厚生労働省は、令和 3 年度末及び同 4 年度末に、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、過去の発出済みの事務連絡や老健局以外が所管する医療分野の身元保証や家賃の債務保証等に係る情報について一体的に周知を行い、厚生労働省ホームページにおいても、身元保証等高齢者サポート事業の概要や相談窓口等を公表するといった取組を行っている。

なお、令和 5 年度において、厚生労働省は、身元保証等のサポートを行う事業の実態把握を行う予定であるとしている。

9 ただし、身元保証等高齢者サポート事業を利用する者又は利用を検討する者が、将来の判断能力が不十分になることに備えて、事業者等とあらかじめ任意後見契約を締結しておくことは可能である。

2 身元保証等高齢者サポート事業を行う事業者の取組の実態

⑴ 調査対象とした事業者及び事業者調査結果の構成

ア 調査対象とした事業者

調査開始時点(令和 4 年 8 月)において、事業者を網羅的に把握した公的資料はなく、我が国にどの程度の事業者が存在するかは明らかではない 10。このため、本調査においては、以下の方法により可能な限り事業者の把握に努め、調査対象事業者を選定した。

① まず、キーワードによるインターネット検索を実施した。キーワードは、「高齢者 AND 身元保証」、「高齢者 AND 身元保証人」「高齢者 AND 身元引受」、「高齢者 AND 生活支援」「高齢者 AND 死後事務」、「地域名(都道府県名・市区町村名) AND 身元保証」、「地域名(都道府県名・市区町村名) AND 身元保証サービス」である。

これにより、高齢者を対象として、

- 「身元保証サービス」(就業・入学に伴うもの及び賃貸住宅への居住支援のみ実施しているものを除く。)を実施しており、かつ、

- 「日常生活支援サービス」、「死後事務サービス」の両方又はいずれかを実施している

と考えられる事業者を 398 事業者把握した(ただし、地方公共団体及び社会福祉協議会が実施している事業を除く。)。

② 次に、当該398 事業者が複数所在し人口の多い市区町村の高齢者福祉や介護、消費者部門の担当課室、地域包括支援センター及び消費生活センターに対し、把握している事業者がないかヒアリングを行い、上記①で把握した事業者のほかに 12 事業者を把握した。

③ さらに、当省の管区行政評価局等(全国 50 か所)の近隣にある介護施設等(各1 か所、計 50 か所)に対し、把握している事業者がないかヒアリングを行い、上記①及び②で把握した事業者のほかに 2 事業者を把握した。

この結果、計 412 事業者を把握した。

④ 上記で把握した 412 事業者のうち、

ア) 事業者のホームページに掲載されていた情報を踏まえ、次のⅰ)又はⅱ)のいずれかに該当すると考えられた事業者にヒアリング調査への協力を依頼し、協力を得られた 88 事業者に対してヒアリング調査を行った。

- 事業開始から 5 年を経過し、活動実績があることがうかがえる事業者であること。

- 支社・支部が複数あるなどの全国規模であること。

イ) 当初把握した 412 事業者からヒアリング調査の対象とした 88 事業者を除いた 324 事業者のうち、事業者のホームページは存在するものの、住所や連絡先がホームページに記載されておらず調査実施が不可能であった 5事業者を除いた 319 事業者を対象に、書面(調査表形式)による調査を依頼した。

その結果、当該調査に協力を得られた 140 事業者から回答が得られたが、①のⅰ)及びⅱ)に記載のサービスを外部への委託も含めて何ら実施していないとの回答を得た 24 事業者は、身元保証等高齢者サポート事業を実施していないと判断し、当該 24 事業者を除いた 116 事業者を書面調査した事業者とした。

⑤ 以上により、本調査で、事業者へのヒアリング又は書面で調査(以下「事業者調査」という。)を実施できたのは 204 事業者である(ヒアリング調査 88 事業者、書面調査 116 事業者)。

なお、本報告書では、個別の事業者名については、サービス利用者への配慮及び事業者情報の保護の観点から記載しないこととした。

10 厚生労働省の調査研究事業報告書(地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業報告書)では、アンケート調査対象となった事業者数は 91 事業者とされている。 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/180821_mimotohosyo.pdf

表 4 事業者調査の対象となった事業者について

(単位:事業者)

| (A)インターネット検索や聞き取り等により把握した事業者 | 412 | ||

| (B)うちヒアリング調査した事業者 | 88 | ||

| (C)うちホームページは存在するものの、連絡先がホームページに記載されておら ず調査実施が不可能だった事業者 | 5 | ||

| (D)うち書面調査の対象にした事業者 | 319 | ||

| (D-1)うち書面調査に回答がなかった事業者 | 179 | ||

| (D-2)うち書面調査に回答があった事業者 | 116 | ||

| (D-3)うち書面調査に回答は得られたものの、身元保証等高齢者サポート事業を 実施していないとの回答があった事業者 | 24 | ||

イ 事業者調査結果の構成

本報告書の「2 身元保証等高齢者サポート事業を行う事業者の取組の実態」では、204 事業者の回答や提出資料を基に、以下のとおり、整理・分析を行った。

ⅰ) 事業者から提出があった資料や調査表への回答を基に、事業者の法人形態、

契約者数、従事職員数等の基礎的な情報を整理した。

ⅱ) 建議においては、身元保証等高齢者サポート事業について、

ア) 多岐にわたっており、各サービスについて個別に適正な選択を行うことは困難

イ) 多くのサービスを提供する場合があるため、契約内容が複雑になりがち

ウ) 個々の費目がいずれのサービスの対価を示すのか、費用体系が明確でない

エ) 死後事務に要する費用については、生前に事業者に預託する仕組みとなる場合が多い

オ) 契約締結時には判断能力が認められる場合であっても、サービスの提供を受ける必要性が高まった状況においては、サービスが契約どおりに履行されているか、本人のみでは十分な確認ができるとはいえない。さらに、死後事務の履行について本人には確認するすべがない

としている。

本調査では、こういった事業の特徴や、消費生活相談及び当省の行政相談に寄せられている相談内容(資料編資料 11 参照)を踏まえ、事業者とサービスの利用者との間の契約等に係る一連の流れ(問合せ、契約の申込み、契約の締結、サービスの提供、契約の終了)に沿って、利用者や利用を検討している者の関心事項や問題意識を想定し、それに対する事業者の取組について実態を整理した。

⑵ 事業者の概況等

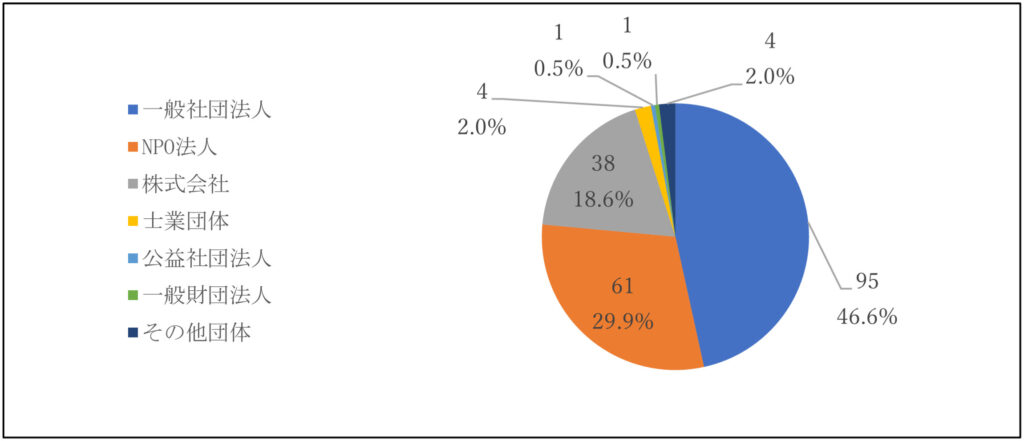

ア 法人形態別の事業者数等

調査した事業者における法人形態別の事業者数を整理したところ、図 2 のとおり、4 割以上の事業者が一般社団法人であった。

図 2 法人形態別の事業者数

(単位:事業者)

2 「その他団体」とは、合同会社、中小企業組合をいう。

3 割合は、事業者調査を実施した 204 事業者に対するものであり、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

また、調査した事業者における母体となっている業種別の事業者数を整理したところ、表 5 のとおり、多様な業種から身元保証等高齢者サポート事業に参入している状況であった。

表 5 事業者の母体となっている業種別の事業者数

(単位:事業者)

| 業種 | 事業者数 |

| 士業 | 55(27.0%) |

| 賃貸住宅や介護施設等への入所支援 | 33(16.2%) |

| 介護サービス業 | 25(12.3%) |

| 葬儀 | 14( 6.9%) |

| 医療 | 5( 2.5%) |

| 不動産業 | 5( 2.5%) |

| 宗教法人 | 4( 2.0%) |

| 清掃業 | 3( 1.5%) |

| コンサルティング業 | 3( 1.5%) |

| 家賃保証会社 | 2( 1.0%) |

| ボランティア団体等母体がないと思われる事業者 | 55(27.0%) |

| 合計 | 204( 100%) |

2 ( )内は、事業者調査を実施した 204 事業者に対する割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

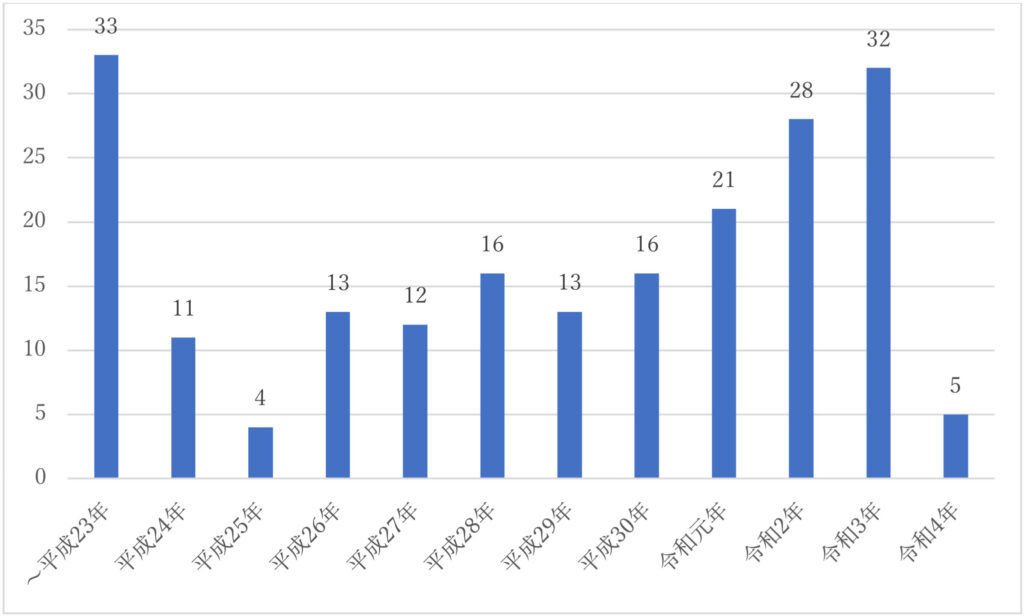

イ 事業開始年及び事業継続年数別の事業者数

調査した事業者における事業開始年別の事業者数を整理したところ、図 3 のとおり、平成 26 年から令和 3 年までは、毎年 10 事業者以上が新たにサービスを開始していた(資料編資料 12 参照)。

図 3 事業開始年別の事業者数

(単位:事業者)

2 令和 4 年の数値は 8 月時点のものである。

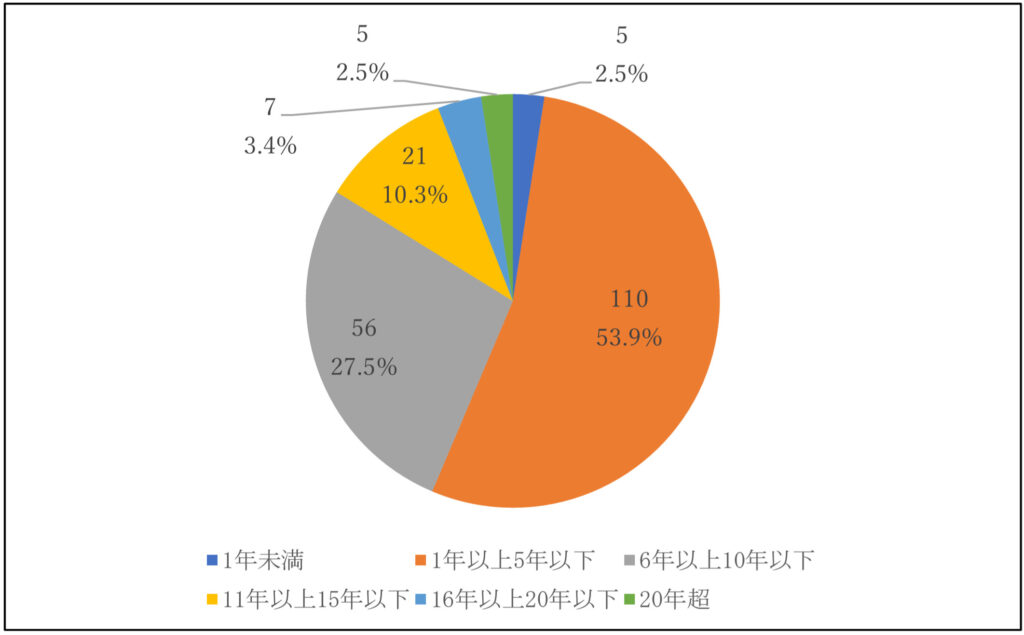

また、調査した事業者の事業開始年から事業継続年数を整理し、当該事業継続年数の階層別に事業者を整理したところ、図 4 のとおり、1 年以上 5 年以下の事業者が最も多くみられた。

図 4 事業継続年数の階層別の事業者数

(単位:事業者)

事業継続年数は、事業者の事業開始年から令和 4 年までの継続年数で整理した。

割合は、事業者調査を実施した 204 事業者に対するものであり、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

ウ 従事職員数の階層別の事業者数

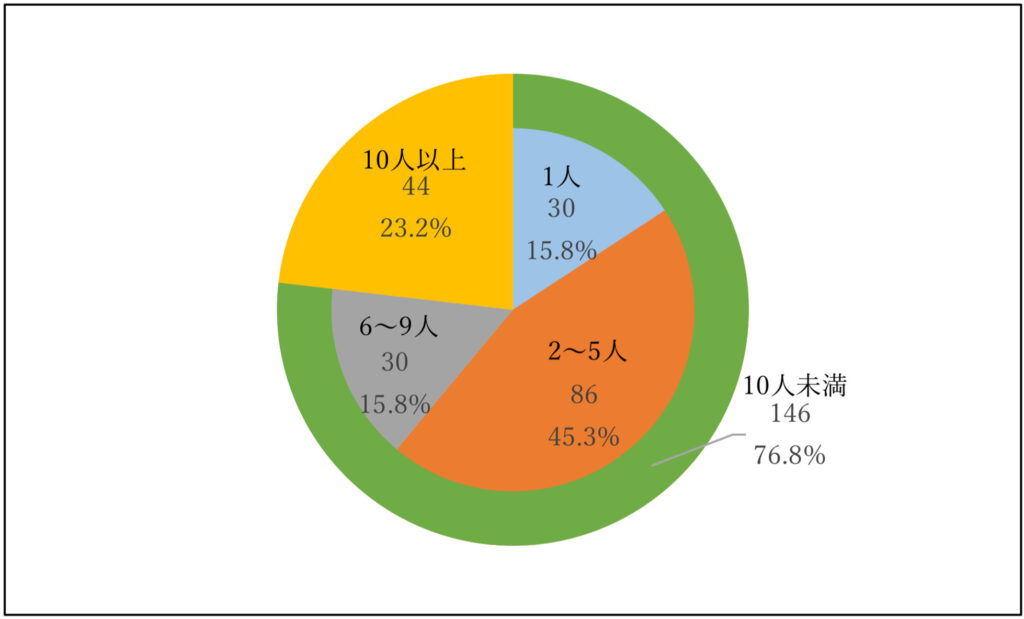

調査した事業者のうち本社機能のある事業者におけるサービスへの従事職員数 11を調査し、当該従事職員数の階層別に事業者数を整理したところ、図 5 のとおり、10 人未満の事業者が、全体の約 8 割(146 事業者)を占めていた。

図 5 従事職員数の階層別の事業者数

(単位:事業者)

全国団体の支社・支部である事業者及び従事職員数に疑義のある事業者を除いた 190 事業者について整理したものである。

割合は、上記注 2 の 190 事業者に対するものであり、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

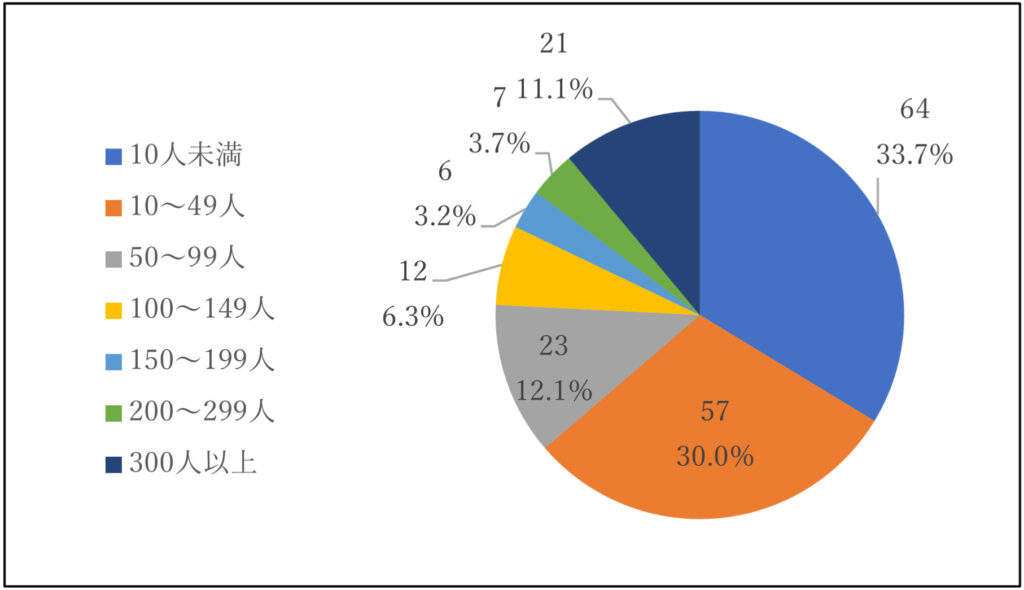

エ 契約者数の階層別の事業者数

調査した事業者のうち、本社機能のある事業者における令和 4 年 8 月 1 日時点の契約者数 12の階層別に事業者数を整理したところ、図 6 のとおり、契約者数が 10 人未満の事業者が最も多くみられた。

図 6 契約者数の階層別の事業者数

(単位:事業者)

全国団体の支社・支部である事業者及び契約者数に疑義のある事業者を除いた 190 事業者について整理したものである。

割合は、注 2 の 190 事業者に対する割合であり、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が

100%にならない。

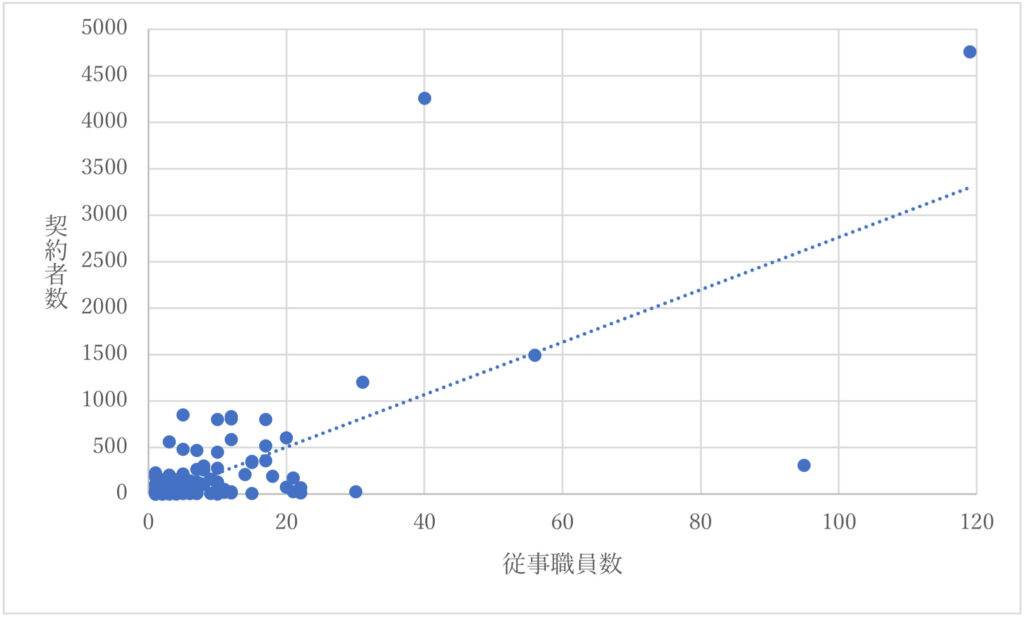

調査した事業者の従事職員数と契約者数を散布図にすると、図 7 のとおり、契約者数 500 人以下、従事職員数 20 人以下のエリアに多くの事業者が分布しているが、大規模事業者もみられた。

図 7 事業者の従事職員数と契約者数(散布図)

(注) 当省の調査結果による。

なお、事業者のサービス内容については、「身元保証」、「日常生活支援」、「死後事務」の全てのサービスを行っているものが全体の約 8 割(171 事業者)を占め、このほかの事業者については、自らは当該サービスを提供していないが、問合せがあれば他の事業者の紹介や取次ぎのサービスを行っている状況であった(資料編資料 3 参照)。

⑶ 利用者に対する情報の開示等

事業者が提供するサービス(身元保証、日常生活支援及び死後事務)については、直接規律・監督する法令・制度等はなく、事業の利用者と事業者との契約関係は 民法で定められた契約の一般原則や消費者契約法に定められた消費者契約に幅広く適用される民事のルールに従う必要がある。

一方で、身元保証等高齢者サポート事業の利用者は身寄りのない高齢者であることが多く、また、本人の死後の事務を行うことや、本人の財産を管理する内容を含むなどサービス内容が多岐にわたり、かつ、契約内容が複雑で費用体系も明確ではないといった事業の特徴から、消費者保護の必要性が高いとされている。このことに加え、事業者を監督する省庁や、複数の事業者が加盟する事業者団体も存在せず、事業の健全性や信頼性を判断する基準もない

このため、本調査では、消費者保護の観点にとどまらず、事業の健全性や信頼性を確保する観点から必要と思われる以下の点について、事業の実態を把握し、整理した。

ア ホームページで開示している情報の種類

通常、身元保証等高齢者サポート事業の利用を検討している者が、どの事業者を利用するか検討するに当たっては、ホームページの情報、チラシ、リーフレット等の様々な媒体を通じて情報を得ることになるが、公的なリストがない中では、事業者のホームページに直接アクセスして情報を得る者も一定数いるものと考えられる。

このため、調査した事業者がホームページで開示している情報の種類を確認し、当該情報ごとに事業者数を整理したところ、サービス利用を検討する者にとって重要と考えられる「サービスごとの費用」、「サービスを利用できない者」、「費用の支払方法」、「寄附・遺贈の受取に係る方針」について、開示している事業者は半数に満たなかった。

また、信頼できる事業者であるか確認する上で、事業者の経営状況を知ることが重要であると考えられるが、「財務状況を確認できる事業報告書等」の開示状況は 2 割を下回っていた。

表 6 調査した事業者がホームページで開示している情報の種類ごとの事業者数

(単位:事業者)

| ホームページで開示している情報の種類 | 事業者数 |

| ① 相談受付体制・連絡先 | 75(86.2%) |

| ② 契約締結までの段取り | 54(62.1%) |

| ③ サービスごとの費用 | 42(48.3%) |

| ④ 費用の支払方法 | 38(43.7%) |

| ⑤ 契約時に必要な書類等 | 36(41.4%) |

| ⑥ 寄附・遺贈を受け取るか否かの方針 | 23(26.4%) |

| ⑦ サービスを利用できない者 | 16(18.4%) |

| ⑧ 財務状況を確認できる事業報告書等 | 16(18.4%) |

ヒアリング調査した 88 事業者のうちホームページがある 87 事業者について整理したものである。

複数種類の情報をホームページで開示している場合があるため、開示情報に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

なお、情報開示については、ルール化が図られている例がある。

① 法令で情報開示を規定している例

介護サービス事業者は、介護保険法第 115 条の 35 及び 44 において、提供する介護サービスに係る介護サービス情報を都道府県に報告することとされており、報告を受けた都道府県は、当該報告内容を厚生労働省が整備している「介護サービス情報公表システム」において公表している。当該システムは、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶために整備されたもので、開示されている情報には、「入居条件」、「利用料」、「サービス内容」のほか、「事業運営・管理体制」や「サービスの質の確保への取組」といった事業所運営に係る各種取組に関するものがある。

② 事業者団体による自主的なルールで定めている例

葬祭業については、全日本葬祭業協同組合連合会において、消費者保護の観点に立脚し適正な事業活動を行うことにより、消費者が安心して葬祭サービスを受けることができる環境を整備し、消費者の信頼の確保と葬祭業界の健全な育成・発展に寄与するために「全葬連葬祭サービスガイドライン」を策定している。同ガイドラインでは、消費者が適正な選択・決定ができるよう「提供する葬祭サービス内容や料金その他有用な情報」を開示するよう努める旨を記載している。また、関連する取組として「提供する葬祭サービス等の料金体系の透明化、明確化、平易化」や「提供する商品・サービス等の商品目録および価格表の提示」についても記載されている。

イ 営業の方法ごとの事業者数

事業者による営業や営業で使用される資料についても利用者にとっては事業者の情報を得るための手段となる。消費者契約法第 3 条 13の趣旨を踏まえると、利用を検討する者への営業や勧誘は、利用を検討する者にとっては契約内容に関する理解を深め、かつ、事業者にとっては利用を検討する者に対して必要な情報を提供するものであることが求められる。また、事業者が強引な勧誘や営業を行えば、利用を検討する者は不要な契約を締結することになりかねず、トラブルが発生する原因になるものと考えられる。

このため、調査した事業者における営業の方法を整理したところ、高齢者宅への直接の営業を行っている事業者はみられず、強引な勧誘や営業が行われている実態は把握されなかった。

13 消費者契約法第 3 条第 1 項に、「一 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。」、「二 消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。」が事業者の努力義務として定められている。

表 7 営業の方法ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 営業の方法 | 事業者数 |

| ① 地域包括支援センターや介護施設等へのチラシの配布 | 43(48.9%) |

| ② ホームページや広告を見て連絡してきた者(本人、親族、介護 サービス事業者含む。)に対面で説明 | 34(38.6%) |

| ③ 病院や介護施設等からの依頼を受けて対面で説明 | 32(36.4%) |

| ④ 運営母体や業務連携先からの紹介を受けて対面で説明 | 29(33.0%) |

| ⑤ 介護施設等での説明会やセミナーの開催 | 26(29.5%) |

| ⑥ 行政からの紹介を受けて対面で説明 | 22(25.0%) |

ヒアリング調査した 88 事業者について整理したものである。

複数の方法で営業を行っている事業者があるため、営業方法に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

⑷ 高齢者への事業内容の説明及び契約締結に係る取組

ア 申込希望者に対するサービス内容の説明

身元保証等高齢者サポート事業は、上記のとおり、事業の特徴と消費者契約法第 3 条の趣旨を踏まえれば、利用を検討しようとしている高齢者のニーズや意向を踏まえ、サービス内容を理解するために必要な情報を提供するなど、事業者が丁寧に説明を行うこと等が重要であると考えられる。

このため、まず、事業者における契約に至るまでの説明回数について調査したところ、表 8 のとおり、申込者の状況によっては 1 回の面談で契約締結に至ることもあるが、複数回の説明を行うとしている事業者が 9 割以上みられた。

表 8 申込希望者に対するサービス内容の説明回数ごとの事業者数

(単位:事業者)

| サービス内容の説明回数 | 事業者数 |

| ① ケアマネジャー等から事前に説明してもらっていること等を理由に原則 1 回 | 6( 6.8%) |

| ② 複数回の説明を行うこともあるが、申込者の状況(即時入院を要する場合等)によっては 1 回の説明で契約締結に至る | 28(31.8%) |

| ③ 基本的に複数回の説明の後に契約に至る | 53(60.2%) |

| ④ 未回答 | 1( 1.1%) |

| 合計 | 88( 100%) |

ヒアリング調査した 88 事業者について整理したものである。

( )内は、ヒアリング調査を実施した 88 事業者に対する割合であり、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

次に、契約締結の際に契約者本人以外の第三者の立会い状況について調査したところ、施設関係者やケアマネジャーとの情報共有や役割分担を明確にする観点等から、それらの者の立会いを求める事業者が 7 割近くみられ、上記の複数回にわたって契約内容を説明する事業者が多いことと併せてみても、契約手続を丁寧に進めている事業者が多いものと考えられる。

表 9 契約者以外の第三者(親族、ケアマネジャー、弁護士等)の立会いの要否及び必要とする場合の理由

(単位:事業者)

| 第三者の立会いの要否及び必要とする場合の理由 | 事業者数 | ||

| 原則必要とする | 60(68.2%) | ||

| 施設関係者やケアマネジャー等の支援する者と情報を共有することで、それらの者と事業者との役割分担について認識を合わ せるため | 44(73.3%) | ||

| 事業者が勝手に契約を進めたとして親族との間でトラブルにな ることを防ぐため | 3( 5.0%) | ||

| 未回答 | 13(21.7%) | ||

| 必要としない | 0( 0%) | ||

| 未回答 | 28(31.8%) | ||

| 合計 | 88( 100%) | ||

2 ヒアリング調査した 88 事業者について整理したものである。

一方で、表 10 のとおり、地域包括支援センターへのヒアリング調査においては、契約者以外の第三者が立ち会った場合でも、判断能力がないとみられる本人と事業者が契約を締結した結果、トラブルとなったとしている例が聴かれた。

表 10 契約締結時に第三者が立ち会ったにもかかわらず、判断能力がないとみられる本人との契約締結の結果トラブルになったとしている例

| 判断能力が不十分とみられる高齢者が、その担当ケアマネジャーの紹介で、事業者と契約を締結したところ、当該高齢者の親族から、当該事業者との契約を解除できないかとの相談が寄せられたことがある。 当該相談を受け、同地域包括支援センターは、関係者(同ケアマネジャー、事業者、支援員、ヘルパー事業所、住宅紹介業者、市区町村の高齢障害担当、生活保護担当)を集めた会議を行い、対応を検討するなどして事業者との契約を解除することができた。 (A地域包括支援センター) |

| 担当ケアマネジャーが、身寄りのない軽度認知症の高齢者に対して事業者の利用を勧めて契約したが、当該高齢者本人の契約内容の理解が不十分な可能性が高かったため、本人、事業者、担当ケアマネジャー、区役所を交えて検討を行った。検討の結果、当該高齢者に関して成年後見の申立てを行うこととなり、事業者との契約は解約され、後見人が選任された。 (B地域包括支援センター) |

イ 契約内容の重要事項の説明

身元保証等高齢者サポート事業では、契約内容の重要事項を説明することについて特段のルールはないが、前述のとおり、事業の特徴と消費者契約法第 3 条の趣旨を踏まえれば、事業者は契約を締結しようとしている高齢者に対して、契約内容の重要事項を丁寧に説明することが求められる。

このため、調査した事業者における契約内容の重要事項を整理した資料(以下「重要事項説明書」という。)の作成状況を整理したところ、重要事項説明書の作成を確認できたものは 2 割程度となっていた。

表 11 事業者における重要事項説明書の作成

(単位:事業者)

| 事業者数 | |

| 重要事項説明書の作成を確認できた事業者 | 28(21.2%) |

2 事業者調査を行った 204 事業者のうち、契約書、重要事項説明書及び申込書といった契約関

係の書類を入手できた 132 事業者について整理したものである。

上記28 事業者の重要事項説明書の記載内容を確認したところ、表12 のとおり、その全てに以下の事項が記載されていた。

表 12 重要事項説明書の作成を確認できた事業者の重要事項説明書の全てに記載されていた事項

| ① 契約の主体(事業者の代表者名や連絡先を含む。) |

| ② 契約の効力開始時期 |

| ③ サービスの概要 |

| ④ 預託金を含め事業者へ支払う必要がある費用の額、内訳及び費目 |

| ⑤ 契約変更・解約の希望がある場合の申出に関する手順、契約解除・終了の事由 |

| ⑥ 契約解約・終了時の返金・精算の取扱い |

2 事業者調査を行った 204 事業者のうち重要事項説明書の作成を確認できた 28 事業者について整理したものである。

また、28 事業者全ての重要事項説明書に記載されていたものではないが、身元保証等高齢者サポート事業に特有のものと考えられる事項について記載しているものがみられた。

表 13 身元保証等高齢者サポート事業に特有のものと考えられる事項及びこれらを重要事項説明書に記載していた事業者数

(単位:事業者)

| 重要事項説明書に記載された事項 | 事業者数 |

| ① 預託金の管理方法に係る事項 | 11(39.3%) |

| ② 手術や延命治療の意思表示に係る事項 | 10(35.7%) |

| ③ 利用者の個人情報の保護に関する事項 | 10(35.7%) |

| ④ 相続人調査への協力に係る事項 | 9(32.1%) |

| ⑤ 緊急連絡があった際の対応に係る事項 | 5(17.9%) |

| ⑥ 入院や入所に要する費用といった債務を保証した場合の 求償に係る事項 | 2( 7.1%) |

2 事業者調査を行った 204 事業者のうち重要事項説明書の作成を確認できた 28 事業者について整理したものである。

3 複数の重要事項を記載している事業者があるため、重要事項に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

調査した事業者の中には、表 14 のとおり、重要事項説明書による説明のほか、サービス内容等の説明に当たって、ⅰ)過去の対応結果を事例集にしてサービス内容をイメージしやすくしたとする例や、ⅱ)判断能力が不十分になっているような契約弱者を保護するため説明機会の時間的間隔を空け契約日を設定しているとする例など、工夫している取組もみられた。

表 14 サービス内容等の説明に当たって工夫している取組の例

| 身元保証等高齢者サポート事業の認知度が低かったため、どのようなサービスを提供する事業者なのか理解されず、営業においても説明する時間をもらえないなど苦労した。 このような経験から、地域包括支援センターや利用者となる高齢者にサービスの内容を分かりやすく説明するため、過去に取り扱った相談と対応した結果等をまとめた事例集(注)を作成した。 また、申込希望者には、事例集を用いて当該申込希望者に類似する状況の事例やサービスを示し、サービス内容をよりイメージしやすくなるようにし、同事業者の職員の研修にも活用している。 (注)事例集には、①具体的な相談内容、②相談者等の匿名化された情報(年齢、要介護度、病歴、ADL(日常生活動作評価)、経済状況、本人の意向、家族の状況)、③必要な支援、 ④A事業者の具体的な支援内容と動き等が記載されている。 (A事業者) |

| 高齢者の場合、認知症などによって判断能力が不十分になっている可能性があり、契約は十分に時間をかけて慎重に行うことが必要であるため、 事前面談から、2 週間程度間隔を空けて、契約日を設定し、拙速に契約締結に至らないよう、事前面談時及び契約時の最低 2 回はサービス内容や契約内容について説明を行っている。 間隔を空けて説明を最低 2 回実施しているのは、消費者保護の観点と判断能力が不十分になっている者は、調子がよい時、悪い時の波があることから、契約者の判断能力の状況を把握するためでもある。 (B事業者) |

| 死後事務委任契約を締結していた利用者と死後事務の内容について面談を繰り返すうちに、同利用者が当方を葬儀会社だと誤解していることが判明し、同利用者が求めていたサービスの中に対応できない事項が多数含まれていたため、結果的に契約を取り消すことになった。 この件を踏まえ、①申込前に申込人が求める契約内容であることが確認できるよう に申込書にチェックリストを加えるとともに、②申込前の説明や契約時の重要事項の説明もより丁寧に行うようにしている。(C事業者) |

| 利用希望者との契約の際、原則、弁護士の立会いの下、①利用希望者への意思確認、 ②判断能力の有無の確認、③同事業者からの説明は適切か、④利用希望者の要望と提供サービスに齟齬がないか等の確認を行っている。また、契約には弁護士の立会いを求めるため、即日契約になることはなく、利用希望者が冷静に判断した上で契約を締結している。 (D事業者) |

なお、契約内容の重要事項の説明については、ルール化が図られている例がある。

① 法令等において重要事項の説明について規定している例

- 指定訪問介護については、「事業の人員及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号)において、「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、(中略)重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない」こととされている。

また、同基準の解釈を示した解釈通知「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成 11 年 9 月 17 日老企第 25 号)において、説明が必要な重要事項として「運営規程の概要」、「訪問介護等事業者の勤務体制」、「事故発生時の対応」、「苦情処理の体制」等が挙げられている。 - 有料老人ホーム事業については、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成 14 年 7 月 18 日付け老発第 0718003 号、最終改正・令和 3 年4 月 1 日付け老発 0401 第 14 号厚生労働省老健局長通知)において、「設置者と入居者との契約が基本となることから、契約の締結及び履行に必要な情報が、入居者に対して十分提供されることが重要である」とされ、入居契約に当たっては、重要事項説明書を作成することとされている。重要事項説明書には、入居者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載することとされ、当該指針の別紙では、重要事項として「利用料金(利用料金の支払方法、利用料金のプラン、利用料金の算定根拠等)」、「入居者の状況(入居者の人数等)」、「苦情・事故等に関する体制(利用者からの苦情に対応する窓口等の状況等)」、「入居希望者への事前の情報開示(入居契約書の雛形、管理規程、財務諸表の要旨等)」等が示されている。

- 保険業については、保険業法(平成 7 年法律第 105 号)第 294 条において、保険会社は、保険契約の締結に関し、保険契約者等の保護に資するため、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならないとされ、保険業法施行規則(平成 8 年大蔵省令第 5 号)第227 条の 2 において、保険会社が契約者に提供する情報として、「商品の仕組み」、「保険給付に関する事項(保険金等の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)」、「保険期間に関する事項」、「保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件」、「保険料に関する事項」、「保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項」、「保険責任の開始時期に関する事項」、「保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項」、「保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項」等が示されている。

② 事業者団体による自主的なルールで重要事項の説明について定めている例

葬祭業については、全日本葬祭業協同組合連合会が策定している「全葬連葬祭サービスガイドライン」において、消費者に対し誠実に説明しなければならない事項として、「通夜、葬儀・告別式全般の進行・運営に係る事項」、「見積り後 の内容や仕様、数量等の追加・変更に係る事項」、「見積り以外(宗教者関係、飲食、供花、ギフト、霊 柩 自動車・ハイヤー・タクシー・マイクロバス等車両関係、火葬場関係等)の別途費用の発生に係る事項」、「立替え、取次ぎ・斡旋 等に係る事項」、「見積書と請求書の内容・金額等の差異に係る事項」、「葬儀施行契約上の 重要事項について消費者の不利益となる事実(消費者契約法)」等が示されている。

ウ 契約の方法

身元保証等高齢者サポート事業に係る契約の方法については、特段の規制はないが、事業の特徴や、消費者契約法第 3 条の趣旨を踏まえれば、契約の内容が明確になるよう書面による契約を締結することが必要であると考えられる。

このため、調査した事業者における契約の方法ごとの事業者数を整理したところ、表 15 のとおり、9 割以上の事業者で契約書を作成しているとしていたが、中には、契約書の作成状況について回答を得られなかった事業者や緊急的に口頭で契約を締結していた事業者もあった。

表 15 契約の方法ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 契約の方法 | 事業者数 |

| 契約書を作成している | 184(90.2%) |

| 口頭で契約を締結している | 1( 0.5%) |

| 未回答 | 19( 9.3%) |

| 合計 | 204( 100%) |

事業者調査を行った 204 事業者について整理したものである。

「契約書を作成している」には、契約書の提出があった事業者及び契約書の提出はなかったが、契約書を作成していると回答のあった事業者が含まれる。

「口頭で契約を締結している」としている 1 事業者の例については、下表 16 に記載しているとおりである。

表 16 口頭で契約を締結しているとする事業者の例

| 施設や病院から依頼を受けて、緊急的にやむを得ない場合に身元保証人となっていることから、高齢者本人との間ではサービス内容に関する説明を口頭で行い了承を得る(口頭契約)が、契約書により契約を締結していない。 なお、サービス内容に関して、施設や病院が身元保証人に対して求める役割を事前に確認し、それに合わせてサービス(例えば、緊急連絡対応、本人が亡くなった場合の遺体の引取り、遺品の整理等)を提供している。 (A事業者) |

なお、高齢者が入院・入所する病院・介護施設等との関係で、事業者が当該 高齢者の連帯保証人となる旨の契約は、いわゆる保証委託契約(保証を行うことを、債務者が保証人に対して委託する契約)に当たると考えられ、一般に、当該契約については、書面等によらなくても成立するものと考えられる 14。ただし、事業者と高齢者との契約関係については、利用者保護の観点から、書面で定めておく方が望ましいと考えられる。

14 保証人が債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人が債務者に代わって弁済したときは、保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額の求償権を有するが(民法第 459 条第 1 項)、その旨を保証委託契約に定めることは法律上要求されていない。また、保証人が債務者の委託を受けずに保証をした場合において、保証人が債務者に代わって弁済したときは、保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する(民法第 462 条・第 459 条の 2 第 1 項)。

エ 契約締結に当たっての収入・資産の確認の有無及び確認の方法

契約締結の際に申込みをしてきた高齢者の収入・資産を確認することについては、利用者による費用の支払が滞ることで施設からの退去や必要な支援を受けられなくなる事態を防ぐ観点から、必要な取組であると考えられる。

このため、調査した事業者における契約締結の際の高齢者の収入・資産の確認の有無を整理したところ、表 17 のとおり、7 割以上の事業者で確認することとしていた。

また、確認の方法については、表 17 のとおり、「通帳を確認している」とする事業者が最も多いが、地域包括支援センター、ケアマネジャー、施設、病院等に確認するとしている事業者や債務調査を行うとする事業者もあり、様々な方法で確認をしている状況であった。

表 17 収入・資産の確認の有無及び確認の方法ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 収入・資産の確認の有無及び確認の方法 | 事業者数 | ||

| 収入・資産を確認している | 146(71.6%) | ||

| ① 通帳を確認している | 117(80.1%) | ||

| ② 収入に関する書類等(年金通知書、生活保護受給者証等) を確認している | 26(17.8%) | ||

| ③ 金銭化可能な資産に関する書類等(株式等の証書、保険証 書、不動産登記簿等)を確認している | 21(14.4%) | ||

| ④ 本人以外の第三者(市区町村の生活保護課、地域包括支援センター、ケアマネジャー、施設、病院、親族、金融機関等) に確認している | 20(13.7%) | ||

| ⑤ 債務調査(信用情報機関への確認を含む。)を実施している | 5( 3.4%) | ||

| ⑥ 弁護士等による資産調査で確認している | 2( 1.4%) | ||

| ⑦ 未回答 | 12( 8.2%) | ||

| 収入・資産を確認していない | 58(28.4%) | ||

| 合計 | 204( 100%) | ||

事業者調査を行った 204 事業者について整理したものである。

複数の方法で収入・資産の確認を実施している事業者があるため、確認方法に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

また、事業者の中には、表 18 のとおり、収入・資産を確認した結果を踏まえて、 ⅰ)利用希望者が生活費を支払えなくなることが生じないように、契約締結前に事業者内で検討会を開き、契約の可否等を検討するとしている例や、ⅱ)生活設計書を作成して高齢者に提示することとしている例など工夫している取組もみられた。

表 18 収入・資産の確認について工夫している取組の例

| 契約前に、本人に契約に必要な判断能力があるかどうかや、資産が減ることにより生活費を支払えなくなるなど、身の丈に合わない契約にならないか確認することを目的に、事業者の代表以下で、本人から聞き取った収支状況等を基に、契約の可否、契約を受任した場合の支援方針や契約を受任しない場合の活用可能な他の社会資源がないか等について検討会を開催した上で、契約の可否を判断している。 (A事業者) |

| 利用者の月額収入等を基に試算した生活設計書を作成しており、同設計書を作成することで、利用者の生活設計を可視化し、分かりやすく説明できている。 (B事業者) |

なお、収入・資産を「確認していない」とする事業者からは、「申込者は、有料老人ホームや銀行からの紹介がほとんどであり、支払能力に不安がなく、収入・資産を確認する必要が乏しいため確認していない」、「契約締結時に、サービス内容に係る費用を支払ってもらうこととしており、当該費用を支払える能力のある者が契約対象となるため、契約前の段階において通帳等により申込者の収入・資産状況を厳格に審査する必要性はない」などの意見が聴かれた。

オ 契約締結に当たっての親族等の確認の有無及び確認の方法並びに親族への説明

身元保証等高齢者サポート事業の利用者には、親族と疎遠である者や関係が悪いとする者がいるものの、サービス内容には死後事務が含まれており、死後事務をめぐる親族等とのトラブルを回避する観点から、親族等を確認することが必要な場面が生じるものと考えられる。

このため、高齢者との契約締結に当たって当該高齢者の親族等の確認の有無について調査したところ、9 割以上の事業者で親族等を確認することとしていた。

また、確認の方法については、表 19 のとおり、本人からの確認が最も多いが、本人からの確認にとどまらず、弁護士による相続人調査等様々な方法により確認をしている状況であった。

表 19 親族等の確認の有無及び確認の方法ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 親族等の確認の有無及び確認の方法 | 事業者数 | ||

| 親族等を確認している | 194(95.1%) | ||

| ① 本人から確認している | 140(72.2%) | ||

| ② 医療、福祉関係者、後見人等から聞き取っている | 47(24.2%) | ||

| ③ 戸籍謄本等の提出を求めている | 44(22.7%) | ||

| ④ 弁護士等による相続人調査を実施している | 38(19.6%) | ||

| ⑤ 未回答 | 17( 8.8%) | ||

| 親族等を確認していない | 10( 4.9%) | ||

| 合計 | 204( 100%) | ||

事業者調査を行った 204 事業者について整理したものである。

複数の方法で親族の確認を実施している事業者があるため、確認方法に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

一方で、親族等を確認しているとする事業者の中には、表 20 のとおり、親族等の確認や説明に当たってトラブルになったとする例も聴かれるとともに、親族等の確認や説明に係る業務を見直したとする例も聴かれ、親族等への説明や親族等の理解を得ることが容易でない状況もうかがえた。

表 20 親族等への説明に当たってトラブルになったとする例

| 利用者とこれまで疎遠であった親族が、利用者と連絡を取り合った際に、利用者が身元保証に関する契約をしたことを知り、「自分を差し置いて契約するのか」と事務所に現れて、契約の解除を申し入れ、そのまま解除に至ったことがある。 利用者の大半は親族と疎遠になっており、事業者側から契約した旨の連絡を行うこと自体がトラブルを誘発するおそれがあり、対応に苦慮している。 (A事業者) |

| 利用者の親族と以下のトラブルが起きた。 (事例 1)利用者と締結していた任意後見契約に基づき、任意後見を開始した後、同利用者と疎遠だった親族が現れて、「自分が成年後見人となるべきだ」と主張された。同利用者とは死後事務委任契約も締結していたが、同利用者が亡くなった後、当該親族は、自らが喪主となって、葬儀や納骨等を行うとしたため、契約を解除し、預託金については手数料等を除き全額返金した。 (事例 2)利用者の死後に、利用者と疎遠だった親族に対して葬儀の連絡をし、公正証書遺言の内容を説明したところ、親族は「遺産は自分が相続するはずであり、公正証書遺言の内容に納得できない」として、各種契約は無効であり、遺言も本人の意思ではないため無効であると訴訟を提起した。裁判では、同利用者の体調に加え、当該親族の家庭内暴力が原因で、同利用者は当方を身元保証人として施設へ入所した経緯があったことから、当方が勝訴した。 その後、以上のトラブルの例を踏まえ、親族等の把握や把握した親族に対する丁寧な説明が必要として、以下の取組を行っている。 ① 契約の締結前に、申込者本人に口頭で四親等内の親族(注)がいるかを確認し、把握できた親族に契約内容の説明を行う。 (注)民法第 7 条において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族(中略)の請求により、後見開始の審判をすることができるとされており、法定後見人の申立権がある。 ② ①の後、申込者又はその親族から希望があれば、改めて当該親族の同席の下で契約内容の説明を行う。また、申込み以降の全ての手続にも可能な限り当該親族の同席を求め、親族が同席できない場合は、電話等で契約手続の進捗状況を説明する。なお、疎遠である親族の連絡先は、利用者も承知していない場合があり、上記のよ うな苦情やトラブルを未然に防止することは難しい。 (B事業者) |

| 契約後に新たな相続人等が判明した例がある。 (事例 1)両親が離婚しており、また、こどもがおらず、相続人は自分が知っている兄弟しかいないと思っていたが、別に相続人がいることが判明した例 (事例 2)過去に離婚しており、こどもを残してきたことを隠していたために、後になって相続人がいることが判明した例 (事例 3)養親と離縁したと思っていたが、実際には離縁手続がされていなかったことが判明した例 基本的には重要事項の説明時などに本人に親族等の確認をしているが、本人の勘違 いや誤解している場合もあるため、契約後改めて、弁護士に相続人調査を依頼することとし、事前に利用者から教示された親族とは連携して支援をすることが多い。 また、弁護士による相続人調査は、病院や施設から「個人情報保護の要請から自分たちでは親族調査ができないので助かる」との意見を聴いており、このようなことからも重要である。 (C事業者) |

なお、高齢者の親族等について、「確認していない」とする事業者からは、「関わる親族がいないために弊社に依頼してきた場合は、そもそも親族が利用者との関わりを持ちたくない場合がほとんどであるので、親族に説明などはしない」、「契約行為は飽くまで判断能力がある方と締結するため、親族などへの説明は不要と考えている」などの意見が聴かれた。

⑸ 事業者が利用者と締結する契約の概要、契約後の取組等

ア 契約書の構成

契約書を入手できた事業者における、契約書の構成について整理したところ、契約書の構成は事業者によって異なる状況がみられた。

表 21 契約書の構成ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 契約書の構成 | 事業者数 |

| ① 複数のサービスに係る契約書を 1 本にまとめている | 62(48.1%) |

| ② サービスごとに契約書を個別に作成している | 56(43.4%) |

| ③ 共通事項をまとめた基本契約とサービスごとに契約書 を個別に作成している | 11( 8.5%) |

| 合計 | 129( 100%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業者のうち、契約書を入手できた 129 事業者について整理したものである。

イ 契約書で明確にする必要があると考えられる規定や利用者の利益を損なうおそれがある規定

身元保証等高齢者サポート事業の特徴や、消費者契約法第 3 条の趣旨を踏まえると、契約内容は利用者にとって明確なものであることや、利用者の利益を一方的に害しないものであることが求められると考えられる。

しかし、契約書の内容を確認したところ、

- 事業者は身元保証サービスを行うとしているが、当該事業者の契約書には身元保証サービスについて定めた規定がなく、身元保証に関する契約を締結しているのか明確になっていない例

- 利用者の利益を損なうおそれがある例

がみられた。

表 22 身元保証サービスを行うとしているが、契約書では身元保証サービスについて定めた規定がなく、身元保証に関する契約を締結しているのか明確になっていない例

| (事例 1)A事業者の契約書は、「財産管理と任意後見に対応する契約書」と「死後事務に対応する契約書」の 2 種類のみである。同事業者は、身元保証(身元引受・連帯保証)を引き受ける条件は、原則、財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の 3 契約を締結している利用者であるとしているが、上記 2 種類の契約書には身元保証に関する規定が置かれておらず、身元保証に関する契約を締結しているのか明確になっていない。 (事例 2)B事業者の契約書は「財産管理に対応する契約書」と「死後事務に対応する契約書」の 2 種類のみである。同事業者は、身元保証サービス及び日常生活支援 サービスを行うとしているが、上記 2 種類の契約書には身元保証サービス及び日常生活支援サービスに関する規定が置かれておらず、それらのサービスについて契約 を締結しているのか明確になっていない。 |

表 23 利用者の利益を損なうおそれがある契約書の例

| 例 | 利益を損なうおそれ |

| 事業者の手続費用や報酬が高いという主張を、利用者が裁判上も裁判外でも一切主張しない旨を定めた例 | 利用者が裁判で費用や報酬への疑義を訴える権利を認めないとする内容であり、利用者の利益を損なうのではない かと考えられる。 |

| 財産管理等委任契約書で利用者に法定代理人・相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合に、同事業者に預託された現金及び動産については同事業者に死因贈与する旨が定められた例 | 財産管理を委託した利用者の死後に、残存した管理財産が事業者に贈与されると、委託者の財産を減らさない方向にインセンティブが働き、適切な財産管理がなされないのではないかと考えられ る。 |

| 財産管理等委任契約で利用者の判断能力が不十分になった後の取扱いが明記さ れていないが、「委任契約当時には意思能力があり、代理権目録記載の事務の遂行について意思のけんけつ無く授権行為が行われている」ことを理由に、途中で認知症による意思能力のけんけつが発生しても、そのまま契約内容に基づく委任事務を遂 行している例 | 利用者の意思能力がけんけつしている状態では、事業者による財産管理について、利用者が監督できず、利用者にとって不利益となる財産管理が行われるのではないかと考えられる。 |

| 契約書で高額な生活支援費用をあらかじめ預託することを定め、契約時に使用する資料(依頼者の希望を記載する書面)で当該生活支援費用の残額が生じた場合に同事業者への寄附を依頼する(寄附をするか選択する)旨記載している例 | 寄附をしないと選択した場合、利用者が、このサービスを利用できないと認識するのではないか(寄附をする方に働くのではないか)といったことや、事業者が生活支援サービスの提供を控える方にインセンティブが働くのではないか といったことが考えられる。 |

なお、契約書等で定める必要がある事項については、ルール化されている例がある。

法令等により契約書等で定める必要がある事項を規定している例

- 地域密着型特定施設入居者生活介護については「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成 18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長連名通知)において、利用者に対し適切な介護支援を提供するため、「契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他の費用の額、契約解除の条件を記載する」こととされている。

- 居住支援法人が行う債務保証業務については、契約書ではないが、居住支援法人が定める債務保証業務規程において、「被保証人の資格」、「保証の範囲 」、「 保証の金額の合計額の最高限度」、「 一被保証人についての保証の金額の最高限度」、「 保証契約の締結及び変更に関する事項」、「 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項」、「 保証債務の弁済に関する事項」、「 求償権の行使方法及び償却に関する事項」、「 業務の委託に関する事項」を定めることとされている(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29 年国土交通省令第63号)第28条 )。

ウ 入院・入所先となる病院・介護施設等との契約内容に係る情報の共有

事業者と利用者との間で締結された契約内容について、事業者と病院や介護施設等との間で認識が食い違っているなど、病院や介護施設等が内容を正しく理解していない場合、利用者が必要な支援を受けられないといった事態が生じるおそれがある。

このため、事業者において、利用者との契約内容を、利用者が入院する病院や入所する介護施設等と共有しているかを整理したところ、表 24 のとおり、9 割以上の事業者で病院や施設等との情報共有が行われている状況であった。

表 24 契約内容に係る病院や介護施設等との情報共有の実施の有無ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 情報共有の実施の有無 | 事業者数 |

| ① 情報共有を行っている | 192(94.1%) |

| ② 情報共有を行っていない | 12( 5.9%) |

| 合計 | 204( 100%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業者について整理したものである。

また、契約内容について情報共有を行っているとする事業者における情報共有の方法を整理したところ、表 25 のとおり、立会いや資料の共有が多くみられるが、ほかにも会議への出席など様々な情報共有の方法がみられた。

表 25 契約内容に係る病院や介護施設等との情報共有の方法ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 情報共有の方法 | 事業者数 |

| ① 申込者への契約内容説明時又は契約締結時に病院や介護施設 等の職員に立ち会ってもらう | 67(34.9%) |

| ② 契約書の写しなど、契約内容の分かる資料を病院や介護施設等に提供する | 63(32.8%) |

| ③ 病院や介護施設等への訪問時に口頭で説明したり、病院や介護施設等への電話で共有する | 43(22.4%) |

| ④ 契約書やパンフレット等の資料に基づき病院や介護施設等の職員に説明する | 23(12.0%) |

| ⑤ 病院や介護施設等が開催する会議に出席して情報共有する | 15( 7.8%) |

| ⑥ パンフレットなどの資料を病院や介護施設等に提供する | 15( 7.8%) |

| ⑦ 契約者を含む関係者で協議等を行う | 6( 3.1%) |

| ⑧ その他 | 4( 2.1%) |

| ⑨ 未回答 | 40(20.8%) |

事業者調査を実施した 204 事業者のうち情報共有を行っているとする 192 事業者について整理したものである。

複数の方法で情報共有を実施している事業者があるため、情報共有の方法に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

「⑤ 病院や介護施設等が開催する会議に出席して情報共有する」については、下表 26 のとおり、事例を掲載している。

「⑧ その他」には、「施設が求める様式に契約内容を記載」や「施設側から事業の利用希望者の案内を受けており、施設側は事業者のサービス内容等について承知している」などが含まれる。

契約内容について病院や介護施設等との情報共有を行っている事業者の中には、表 26 のとおり、個別の利用者との契約内容について、病院の会議に参加し、情報共有するとしている例が聴かれた。

表 26 事業者が個別の利用者との契約内容について病院の会議に参加して情報共有するとしている例

| 現在入院中で退院後に施設に入所する予定の者がいるため、定期的に病院の会議に参加した上で、入所予定施設にも病状や支援内容等について連絡し、情報共有を図っている。利用者の健康状況等は、常に変化し続けるものであり、その時々の状況に合った支援をする必要があると考えている。また、コロナ禍で、利用者本人と面会ができないケースもあったため、ケアマネジャーや施設等との連携は重要である。 (A事業者) |

契約内容について、入院する病院や入所する介護施設等との情報共有を行っていないとする事業者からは、その理由について、「病院や介護施設等との認識のずれによるトラブルがないため」や「介護施設等から保証人欄に署名できるかどうかが重要であるとして情報共有を拒絶されたため」などが聴かれた。

エ 利用者からの寄附・遺贈の受取

調査した事業者における利用者からの寄附・遺贈の受取の方針を整理したところ、表 27 のとおり、「依頼し受け取る」としているものと、「申出があれば受け取る」としているものを合せると 7 割以上の事業者が寄附・遺贈を受け取る方針であった。

表 27 寄附・遺贈に関する受取の方針ごとの事業者数

(単位:事業者)

| 受取の方針 | 事業者数 |

| ① 依頼し受け取る | 8( 3.9%) |

| ② 申出があれば受け取る | 135(66.2%) |

| ③ 受け取らない | 61(29.9%) |

| 合計 | 204( 100%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業について整理したものである。

ヒアリング調査した 88 事業者の中には、利用者からの寄附・遺贈の受取の方針について、ホームページで情報開示しているものがみられた。

表 28 のとおり、利用者からの寄附・遺贈の受取の方針についてホームページで情報開示していない事業者で、「受け取る」としている 51 事業者のうち、受取の方針等について口頭や書面等によりあらかじめ説明するとしているものが 2 割以下であった。

表 28 寄附・遺贈に関する受取方針の開示の有無及び開示の方法

(単位:事業者)

| 受取方針の開示の有無及び開示の方法 | 事業者数 | ||

| A. 受取方針をHPで開示している | 23(26.1%) | ||

| a. 寄附・遺贈を依頼し受け取る | 5<21.7%> | ||

| b. 寄附・遺贈の申出があれば受け取る | 9<39.1%> | ||

| c. 寄附・遺贈を受け取らない | 9<39.1%> | ||

| B. 受取方針をHPで開示していない | 65(73.9%) | ||

| d. 寄附・遺贈を依頼し受け取る | 1< 1.5%> | ||

| g. 受取の方針等について口頭や書面等によりあらかじめ説明する | 1《 100%》 | ||

| e. 寄附・遺贈の申出があれば受け取る | 50<76.9%> | ||

| h. 受取の方針等について口頭や書面等によりあらかじめ説明する | 8《16.0%》 | ||

| i. 寄附・遺贈の申出があれば、受取の方針等について口頭や書面等により説明する | 12《24.0%》 | ||

| j. 利用者の意思を尊重するため、事業者側から説明や案内を行うことはない | 11《22.0%》 | ||

| k. 未回答 | 19《38.0%》 | ||

| f. 寄附・遺贈を受け取らない | 14<21.5%> | ||

| l. 寄附・遺贈を受け取らない旨を口頭や書面等によりあら かじめ説明する | 3《21.4%》 | ||

| m. 寄附・遺贈の申出があれば、寄附・遺贈を受け取らない旨説明する | 9《64.3%》 | ||

| n. 事業者側から説明や案内を行うことはない | 1《 7.1%》 | ||

| o. 未回答 | 1《 7.1%》 | ||

| 合計 | 88( 100%) | ||

ヒアリング調査した 88 事業者について整理したものである。

( )内は、ヒアリング調査した 88 事業者に対する割合、< >内はそれぞれ A に対するa~cの各割合、B に対する d~f の各割合、《 》内はそれぞれ、d に対する g の割合、e に対する h~kの各割合、f に対するl~o の各割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合がある。

ヒアリング調査した事業者からは、表 29 のとおり、利用者からの寄附・遺贈をめぐって事業者と利用者の遺族との間でトラブルになったとしている例も聴かれた。

表 29 利用者からの寄附・遺贈をめぐって遺族との間でトラブルになったとしている例

| 利用者から遺産の一部を寄附するとの話があり、高額な寄附を受ける贈与契約を締結したところ、同利用者が亡くなった後にその親族が現れ、「寄附をするつもりはない」として、トラブルになった。 当該親族との話合いの結果、大部分を返却し終結したが、当該トラブルを踏まえ、今後は寄附の申出があった際は、贈与契約書ではなく、公正証書遺言か生前に寄附してもらうこととした。 (A事業者) |

| 利用者と生前に締結した贈与契約が履行されなかったことを端緒に提訴したが、敗訴した。 単なる贈与契約への判断が厳しくなっているため、本件以降は、寄附したいとの申出があった場合には、公正証書遺言か生前に寄附してもらうこととした。 (B事業者) |

利用者からの寄附・遺贈が、利用者の自由な意思に基づかないような場合には、利用者本人との間のみならず、遺族や相続人との間でもトラブルの原因となり得る。

地方公共団体等への調査においては、表 30 のとおり、利用者は親族に遺産相続させたい意思があったが、遺言書に事業者に対して財産を遺贈する旨が記載されるなど、遺言書の内容が本人の意思と異なっており、当該寄附・遺贈が本人の自由な意思に基づかないものであると考えられる例が聴かれた。

表 30 寄附・遺贈が本人の自由な意思に基づかないものであると考えられる例

| 特定の親族に遺産を相続させたいという意思があった高齢者(従前、事業者と契約を締結)について、当該高齢者が入所する施設から、「事業者の手配により作成された当該高齢者の遺言書を公証役場にて確認したところ、遺産は全て事業者に遺贈する記載になっていた」との相談があった。 当市区町村は、上記施設からの相談を受けて弁護士に相談し、弁護士が事業者に対 して、遺言書が高齢者の意思に反する内容になっているため修正するよう伝えたが、修正後も事業者に全財産を遺贈する記載になっていた。その後、高齢者の判断能力が不十分になってきたため、弁護士は、成年後見人(補助人)を付け、事業者との契約を解除するとともに、当該高齢者の意思に沿った内容の遺言に修正した。 (A市区町村) |

| 利用者が事業者と財産管理に関する契約を締結した際に、事業者から言われるがままに、利用者の死亡後、全財産を事業者に遺贈するという内容の遺言書を作成させられたという相談があった。地域包括支援センターが利用者の意思を確認したところ、親族に遺産を相続させたいため、遺言書の内容を修正したいと考えていた。このため、当市区町村は弁護士に相談し、遺言書について利用者の意思に沿った内容に作成し直した。なお、利用者については、判断能力が不十分になってきていたことから、成年後見の申立てを行った。 (B市区町村) |

| 介護施設等に入所するに当たって事業者と契約を締結した高齢者について、当該高齢者が入所する施設が、当該高齢者の財産を全額寄附するよう求める内容の手紙が事業者から届いたことを不審に思い、弁護士に相談したことがあった。 施設からの相談を受け、弁護士が調査を行うと、既に遺言書が作成されており、当該高齢者が保有する財産の管理や運用、処分をする権利を当該高齢者の親族に与えていたが、重度障害者であるため、事業者に財産管理等の権利を再付与し、最終的に事業者が財産を受け取る内容となっていた。このため、弁護士が遺言書を修正し、事業者との契約も解除した。 (C市区町村) |

なお、経営状況が分かる資料を入手できた事業者について、収益に占める寄附・遺贈の割合を把握したところ、令和元年度~3 年度にかけて 6~7 割となっている事業者がみられた。

当該事業者は、経常収入に対する寄附金収入の割合について、「特定非営利活動法人であることから寄附をいただくことに問題はないが、業務委託を導入するなど人件費を削減する取組や契約者の更なる獲得を目指す等により、寄附金に頼らなくても安定した経営ができるようにしていきたい」としている。

⑹ サービスの提供

ア 利用者が危篤状態になった場合や死亡した場合の緊急連絡への対応

身元保証等高齢者サポート事業では、利用者の容態が急変した場合や利用者が死亡した場合、事業者が病院や介護施設等からの緊急の連絡を受け駆け付けるなどの対応を行っているところがある。

このため、調査した事業者における緊急連絡の受付体制を整理したところ、表 31 のとおり、何らかの形で事業者に連絡が入ることとしているものが多くみられた。一方、3 割近くの事業者でどのような受付体制となっているのか回答を得られなかった。

表 31 利用者が危篤状態になった場合等の緊急連絡の受付体制別の事業者数

(単位:事業者)

| 緊急連絡の受付体制 | 事業者数 |

| ① 事業者の代表電話又は事業者の担当者の携帯電話(連絡先と なる番号は 1 つ) | 102(50.0%) |

| ② 事業者の代表電話又は事業者の担当者の携帯電話(連絡先と なる番号は複数) | 22(10.8%) |

| ③ 外部委託したコールセンターで受け付け、当該コールセンタ ーから事業者の担当者に連絡が入る | 13( 6.4%) |

| ④ 外部委託したコールセンター及び事業者の代表電話又は事業 者の担当者の携帯電話(連絡先となる番号は 1 つ) | 4( 2.0%) |

| ⑤ 外部委託したコールセンター及び事業者の代表電話又は事業 者の担当者の携帯電話(連絡先となる番号は複数) | 2( 1.0%) |

| ⑥ 未回答 | 59(28.9%) |

| ⑦ 緊急対応が必要なサービスを提供していないため受け付けて いない | 2( 1.0%) |

| 合計 | 204( 100%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業者について整理した。

3 ( )内は、事業者調査を実施した 204 事業者に対する割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

また、調査した事業者が緊急連絡先を利用者、病院、介護施設等とどのように共有しているかを整理したところ、表 32 のとおり、様々な方法がみられたが、約3割の事業者で共有の方法について回答を得られなかった。

表 32 緊急連絡先の共有方法別の事業者数

(単位:事業者)

| 緊急連絡先の共有方法 | 事業者数 |

| ① 緊急連絡先を記載したカード等を配布する | 78(54.5%) |

| ② 利用者、病院、介護施設等に緊急連絡先として登録してもらう | 5( 3.5%) |

| ③ 契約書等に記載する | 10( 7.0%) |

| ④ 契約内容の情報共有時に病院や介護施設等に口頭で伝達する | 21(14.7%) |

| ⑤ 連絡先を記載した紙を利用者の部屋の壁等に貼り付ける | 32(22.4%) |

| ⑥ 未回答 | 45(31.5%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業者のうち表 31 の①から⑤までに記載の緊急連絡の受付体制があ

るとする 143 事業者について整理したものである。

3 複数の方法で情報共有している事業者があるため、情報共有の方法に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

イ 契約締結後に利用者の判断能力が不十分になった場合の対応

利用者は高齢者であることから、加齢に伴い契約締結後に判断能力が不十分になることも想定される。

特に、身元保証等高齢者サポート事業の中には、金銭管理サービスが含まれる場合もあり、利用者がそのようなサービスを受ける際には、事業者と利用者との間で財産管理等委任契約を締結することがある。このような財産管理等委任契約を締結する際、利用者が将来、自身の判断能力が不十分になった場合に備え、契約書上、成年後見制度へ移行する旨の規定を置いている場合や、任意後見契約も併せて事業者と締結し、判断能力が不十分になった場合には、財産管理等委任契約から任意後見契約に移行して、任意後見人が身上監護、財産管理を行うこととしている場合がある。

このため、調査した事業者の財産管理等委任契約書において任意後見契約への移行に係る規定が置かれているかを整理したところ、財産管理等委任契約書において、利用者の判断能力が不十分になった場合には任意後見契約へ移行する旨の規定を置いていないものが 27 事業者(44.3%)みられた。

表 33 財産管理等委任契約書において利用者の判断能力が不十分になった後に任意後見契約へ移行する旨の規定の有無別の事業者数

(単位:事業者)

| 規定の有無 | 事業者数 |

| ① 規定を置いている | 34(55.7%) |

| ② 規定を置いていない | 27(44.3%) |

| 合計 | 61( 100%) |

2 ヒアリング調査した 88 事業者のうち財産管理サービスを提供し、かつ、事業者自ら又は事業者

からの紹介を受けた者が任意後見受任者(任意後見人)となる任意後見サービスを実施している 67

事業者のうち、財産管理等委任契約書の提供があった 61 事業者について整理したものである。

また、財産管理等委任契約の締結の有無にかかわらず、利用者が認知症を発症するなど、判断能力が不十分になった場合の取扱いについては、上記のように任意後見契約に移行する運用としているものや、利用者と任意後見契約を締結していない場合に、外部の司法書士や行政書士等の専門家につなぐ運用としているものがみられた。

しかし、中には、利用者と任意後見契約を締結していない場合に、判断能力が不十分になったと認められたとしても、成年後見制度に移行せず引き続き契約しているサービスの提供を続ける運用としているものもみられた。

また、調査した事業者からは、表 34 のとおり、利用者の判断能力が不十分になってきていたことに伴いトラブルになったとしている例が聴かれた。

表 34 利用者の判断能力が不十分になってきていたことに伴いトラブルになったとしている例

| 判断能力が不十分になってきていた利用者に対して、サービスに要した費用請求書(サービスを提供した時期やサービス内容を明記)を渡したところ、そのようなサービスは受けていないと苦情を受けたことがある。そのため、①会議で対応策を検討するとともに、②施設の関係者に立ち会ってもらって、当該利用者に説明したが納得してもらえず、契約の解約を求められたため解約した。(A事業者) |

また、調査した地方公共団体等からは、表 35 のとおり、任意後見契約を締結しているにもかかわらず任意後見監督人の選任手続をしていない例や後見開始の審判の手続をしておらずトラブルになったとしている例が聴かれた。

表 35 利用者本人の判断能力が不十分になった後に成年後見制度への移行に係る手続がなされずトラブルになったとしている例

| 利用者が任意後見を含む身元保証に関する契約を事業者と締結していたが、当該利用者の判断能力が不十分になった後も、事業者により任意後見監督人の選任の申立てがなされず、事業者が引き続き当該利用者の預金の管理等を行っていた。 当地域包括支援センターは、この状況を懸念し、成年後見センターに当該利用者の現状を説明・相談し、当該利用者に成年後見制度の利用を案内したが、断られてしまった。 (A地域包括支援センター) 利用者から預金通帳を預かっていた事業者が、当該利用者から預金の引き出しを求められた際に、口座の残額等を確認せずに本人の要求どおりにお金を渡していたため、利用者本人の年金等の収入よりも支出が多くなったことが発覚した。 当地域包括支援センターが、事業者に確認したところ、利用者に何度も説得を試みたが、それでも要求があるため、対応に困っていたと説明をしており、最終的には、事業者との契約を解約した上で、成年後見制度の利用に至った。 本トラブルが発生した原因は、事業者による契約者の認知機能や支払能力等の審査が不十分であったと思われることや、支出が収入を上回り続けた際に、より早い段階で事業者が当地域包括支援センター等の関係機関に情報共有を図らなかったこと等 ではないかと思われる。 (B地域包括支援センター) |

| 金銭管理ができなくなった利用者と契約している事業者は、「、安否確認のために電話連絡や数箇月に一度、本人の自宅を訪問している」と述べていたが、利用者本人にその認識がなく、成年後見の市区町村長申立てを行う必要がある状況であった。しかしながら、事業者はそのような状況を全く把握していないようであったことから、利用者に後見人を付けた。 (C地域包括支援センター) |

| 有料老人ホームから、「事業者の職員が頻繁に契約を締結した利用者のところに遺言の確認とサインを求めに来ているが、本人は到底その内容を理解できるような状態ではないため、成年後見制度を活用するなど何らかの対応ができないか」という相談があった。 当地域包括支援センターは、当該利用者がノートに文字を書く練習をさせられていることや、死亡後に土地などの資産を事業者に寄附する旨の内容の遺言書を書かせている状況がうかがえたことから、福祉事務所と協議し、成年後見の申立てを行うこととなり、後見人が選任された。 (D地域包括支援センター) |

ウ 契約締結後に利用者が遠方に転居する等事業者の業務エリアを越える対応が必要になった場合の対応

利用者は、事業者の業務エリア内でサービスを受けることとなるが、利用者が何らかの事情により遠方に転居することも想定される。

このため、調査した事業者における、契約締結後に利用者が業務エリアを越えるような遠方に転居した場合の対応を整理したところ、表 36 のとおり、「契約を解約する」事業者が 5 割以上であった。また、支部や支店がある事業者では転居先の業務エリアの担当者に引き継ぐなど引き続きサービスを提供する事業者もみられたが、特段の方針を定めていなかったり、業務エリアを限定していなかったりする等の事業者もみられた。

表 36 利用者が遠方に転居するなど業務エリアを越えた際の対応別の事業者数

(単位:事業者)

| 業務エリアを越えた際の対応 | 事業者数 |

| ① 業務エリアを定めており、契約を解約する | 47(53.4%) |

| ② 業務エリアを定めているが、引き続きサービスを提供する | 17(19.3%) |

| ③ 業務エリアを定めており、転居先の業務エリアの担当者に引 き継ぐ | 15(17.0%) |

| ④ 業務エリアを限定していない | 3( 3.4%) |

| ⑤ 業務エリアについて方針を定めていない | 4( 4.5%) |

| ⑥ 未回答 | 2( 2.3%) |

| 合計 | 88( 100%) |

2 ヒアリング調査した 88 事業者について整理したものである。

3 ( )内は、ヒアリング調査した 88 事業者に対する割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない。

エ 契約締結後に利用者が契約内容の見直しを求めた場合の対応

利用者が状況変化に応じて必要なサービスの見直しを行うことで、契約を変更することも想定されるが、調査した事業者における契約締結後に利用者が契約内容の見直しを求めた場合の対応を整理したところ、契約書における契約の変更規定を置いていた事業者は、表 37 のとおり、いずれのサービスにおいても 4 割以上という状況がみられた。

表 37 身元保証、日常生活支援及び死後事務に係る契約書において契約変更に係る規定が置かれている事業者数

(単位:事業者)

| 契約変更に係る規定 | 事業者数 |

| ① 身元保証に係る契約書に規定あり | 33(41.3%) |

| ② 日常生活支援に係る契約書に規定あり | 38(48.1%) |

| ③ 死後事務に係る契約書に規定あり | 52(67.5%) |

2 ヒアリング調査した 88 事業者のうち、①については「身元保証」を実施しており、かつ、身元

保証に係る契約書を入手することができた 80 事業者、②については「日常生活支援」を実施して

おり、かつ、日常生活支援に係る契約書を入手することができた 79 事業者、③については「死後

事務」を実施しており、かつ、死後事務に係る契約書を入手することができた 77 事業者についてそれぞれ整理したものである。

また、契約書に契約変更に係る規定を置いているか否かにかかわらず、契約の変更に関する運用を整理したところ、「利用者から申出があれば、希望に応じ契約内容の見直しを行う」としているものが、ヒアリング調査した 88 事業者のうち 79事業者(89.8%)みられた 15。

他方で、契約締結後の変更は想定していないとして、利用者が契約内容に不満があれば話し合い、納得が得られなければ変更ではなく解約するとしている事業者が 1 事業者みられた。

オ サービス利用に当たって利用者が事業者に預けた「預託金」の管理

利用者が主に死後事務のサービス(葬儀、納骨支援、墓の管理等)を利用する際に 16、当該サービスに要する費用をあらかじめ事業者(又は事業者と提携している法人等)に預けておくことが多い。

過去には、事業者において預託金の保全措置がなされていなかったために、同事業者が経営破綻した結果、サービスが提供されず、預託金も返還されなかった事態が生じたが、その後、身元保証等高齢者サポート事業における預託金の管理方法についての法令上の規制等はない。

このため、まず、調査した事業者における預託金の有無を整理したところ、約8割の事業者が「預託金あり」としていた。

また、「預託金あり」としている事業者における預託金の管理方法を整理したところ、表 38 のとおり、事業者によって管理方法が異なる状況であった。

15 見直しを行うとする事業者の中には、定期訪問以外に、毎月利用者に電話をかけて、利用者の状況や要望を把握するようにしている事業者もみられた。

表 38 預託金の有無及び預託金がある場合の預託金の管理方法別の事業者数

(単位:事業者)

| 預託金の有無及び預託金がある場合の預託金の管理方法 | 事業者数 | ||

| 預託金あり | 157(77.0%) | ||

| 自社の専用口座で管理する | 108(68.8%) | ||

| 信託会社の信託口座で管理する | 29(18.5%) | ||

| 自社以外の口座(信託口座を除く。)で管理する | 33(21.0%) | ||

| 預託金なし | 47(23.0%) | ||

| 合計 | 204( 100%) | ||

複数の方法により預託金を管理するとしている事業者があるため、管理方法に係る事業者数の合計と「預託金あり」とする事業者数は一致しない。

「預託金なし」と回答があった事業者のうち、1 事業者の契約書において「預託金」との記載があり、事業者の代表が設立した別法人で管理しているとの回答があったことから、当該事業者は

「預託金あり」事業者とし、「自社以外の口座(信託口座を除く。)で管理する」に計上している。

「自社以外の口座(信託口座を除く。)で管理する」事業者は、業務提携をしている士業法人の口

座で管理するとしているものが 25 事業者、事業者の代表等が別法人を設立し当該別法人にて管理

するとしているものが 4 事業者、事業者が財産管理等委任契約によって本人名義の口座において

管理するとしているものが 2 事業者、詳細な管理状況については回答を得られなかったものが 2

事業者みられた。

一方、「預託金なし」としている 47 事業者における、利用者が死亡した後に提供したサービスに係る費用の徴収方法を整理したところ、表 39 のとおり、「利用者本人が残した財産(口座)から精算する」や「事前に一定額を支払ってもらい、不足があれば精算する」としている事業者がみられた。

表 39 「預託金なし」としている事業者における費用の徴収方法別の事業者数

(単位:事業者)

| 費用の徴収方法 | 事業者数 |

| ① 利用者本人が残した財産(口座)から精算する | 15(31.9%) |

| ② 事前に一定額を支払い、不足があれば精算する | 8(17.0%) |

| ③ 相続人に請求する | 1( 2.1%) |

| ④ その他(生命保険等) | 3( 6.4%) |

| ⑤ 未回答 | 6(12.8%) |

| ⑥ 現状、預託金を要するサービスを行っていない | 14(29.8%) |

| 合計 | 47( 100%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業者のうち「預託金なし」としている 47 事業者について整理したものである。

「預託金あり」とする 157 事業者からは、預託金の管理や預託金を用いた契約内容の履行、預託金の返金についてトラブルになった例は聴かれなかった。

しかしながら、「自社の専用口座」で預託金を管理していると回答のあった事業者の中には、具体的な管理方法として、

ⅰ) 「事業者内にある金庫で現金で管理する」としているもの(1 事業者)

ⅱ) 「法人の代表理事の個人名義の口座で管理する」としているもの(1 事業者)

がみられ、このような管理方法はトラブルの発生原因となりかねないと考えられる 17。

なお、金銭管理業務について法令等でルールが定められている例がある。

賃貸住宅管理業を営む者が賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和 2 年法律第 60 号)の登録を受けた際は、同法及び同法の下位法令に基づき、賃貸住宅に係る維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費等の管理を担う。賃貸住宅

の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図る観点から、金銭管理の手法等については、「運転資金と分別して金銭を管理する義務」(同法第 16 条)、「帳簿の備付けの義務」(同法第 18 条)、「委託者への報告義務」(同法第 20 条)等が定められている。

17 事業者の中には、契約書上は「預託金」と明記し、実際に費用を預かっているにもかかわらず、ヒアリング調査時に「預託金なし」と説明した事業者がいた。契約書上に明記されている預託金の具体的な管理方法については、同事業者の社員が兼務した別の法人が管理していることもあり明確な説明ができないと回答があった。

カ 利用者の死亡後に実施される死後事務の履行状況についての確認・報告

身元保証等高齢者サポート事業のうち、死後事務については、利用者本人と生前に委任契約を締結し、利用者が亡くなった後に委任された事務が実施される。死後事務が適切に履行されたのかについて、利用者自身では確認することができないため、適切に履行されたのかを第三者に報告するなどにより担保する必要があると考えられる。

このため、調査した事業者の死後事務委任契約書における履行状況の報告に関する規定を整理したところ、表 40 のとおり、利用者に相続人、遺言執行者、相続財産管理人等がいる場合に、それらの者へ契約内容の履行状況を報告する旨やそれらの者が履行状況を確認できる旨の規定を置いている事業者が 59 事業者(76.6%))みられた 18。

表 40 死後事務委任契約書における契約内容の履行状況の報告等に係る規定の有無別の事業者数

(単位:事業者)

| 契約内容の履行状況の報告等に係る規定の有無 | 事業者数 |

| 規定がある | 59(76.6%) |

| 規定がない | 18(23.4%) |

| 合計 | 77( 100%) |

2 ヒアリング調査した 88 事業者のうち、死後事務を実施しており、かつ、死後事務委任契約書を

入手できた 77 事業者について整理したものである。

また、死後事務委任契約書における契約内容の履行状況の報告等に係る規定の有無にかかわらず、調査した事業者における運用を整理したところ、表 41 のとおり、9 割近い事業者で相続人、相続財産管理人、受遺者(遺言によって財産を受け取る者)、親族のいずれかに報告することとしていた。

18 生活保護受給者の利用者が多い事業者からは、葬祭扶助の支給を受けることになるので、死後の支払や手続等は生活保護担当課に確認・報告するとしている事業者もみられた。

表 41 死後事務委任契約の履行状況の報告先別の事業者数

(単位:事業者)

| 履行状況の報告先 | 事業者数 |

| ① 相続人、相続財産管理人、受遺者、親族のいずれかに報告 | 74(88.1%) |

| ② 提携先の弁護士等の専門家に報告 | 14(16.7%) |

| ③ 別法人の組織に報告 | 8( 9.5%) |

| ④ 特段報告することにはしていない | 2( 2.4%) |

| ⑤ 未回答 | 1( 1.2%) |

ヒアリング調査した 88 事業者のうち、死後事務を実施している 84 事業者について整理したものである。

履行状況について複数の報告先があるとしている事業者があるため、報告先に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

一方、調査した事業者からは、身寄りがない者ばかりで報告する相手がいないことが課題であるとする意見も聴かれた。

くわえて、死後事務委任契約の履行状況の第三者への報告について、以下のように工夫して取り組んでいる事業者もみられた。

- 利用者に死後事務委任契約の履行状況を報告する者がいない場合、法律家等を構成員とする団体(事業者と別の法人格)が事業者の契約の履行状況を監督しているため、同団体に報告することにしている

- 恣意的な執行になっていないか提携する弁護士に確認してもらうこととしている

キ 利用者からの苦情を受け付ける窓口の整備

身元保証等高齢者サポート事業については、事業者と利用者との契約関係に基づきサービスが提供されるが、利用者が、サービス内容に不満がある場合には事業者に対して苦情を申し出ることがあると考えられる。

このため、調査した事業者における利用者からの苦情受付窓口の整備状況を整理したところ、表 42 のとおり、7 割近くの事業者において整備していない状況がみられた。

表 42 苦情受付窓口の有無別の事業者数

(単位:事業者)

| 苦情受付窓口の有無 | 事業者数 |

| 苦情受付窓口を整備している | 66(32.4%) |

| 苦情受付窓口を整備していない | 138(67.6%) |

| 合計 | 204( 100%) |

2 事業者調査を実施した 204 事業者について整理したものである。

また、「苦情受付窓口を整備している」とする事業者における、苦情の受付方法について調査したところ、表 43 のとおり、事業者の苦情受付担当者(資格保有者を含む。)が受け付けるとするものや、利用者の担当者が受け付けるとするものもあったが、苦情の受付方法について回答が得られなかった事業者が多かった。

表 43 苦情受付窓口を整備している事業者における苦情の受付方法別の事業者数

(単位:事業者)

| 苦情の受付方法 | 事業者数 | ||

| 事業者の内部で受け付ける | 24(36.4%) | ||

| 利用者の担当者が受け付ける | 8(33.3%) | ||

| 事業者の代表電話で受け付ける | 5(20.8%) | ||

| 事業者の苦情受付担当者(資格保有者を含む。)が受け付ける | 11(45.8%) | ||

| 事業者の外部で受け付ける | 7(10.6%) | ||

| 事業者の業務を監督する法人が苦情を受け付ける | 6(85.7%) | ||

| コールセンターで受け付ける | 1(14.3%) | ||

| 未回答 | 38(57.6%) | ||

事業者調査を実施した 204 事業者のうち「苦情受付窓口を整備している」とする 66 事業者について整理したものである。

複数の受付方法があるとしている事業者があるため、受付方法に係る事業者数の合計と母数とした事業者数は一致しない。

なお、苦情受付窓口の整備について法令等で定められている例がある。

指定訪問介護については、事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)において、指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされている。

⑺ 契約の終了時や途中解約時における取扱い

ア 利用者からの契約の解約希望があった場合の対応

利用者が状況変化に応じて、サービスが不要となり契約を途中で解約することも想定される。

このため、調査した事業者の「身元保証」、「日常生活支援」、「死後事務」に係る各契約書において、契約の解約条項の規定が置かれているか整理したところ、表 44 のとおり、解約条項がある事業者のうち「利用者が任意に解約を申し出ることができる」旨を規定しているものが、「身元保証」及び「日常生活支援」については 5 割以上であった一方で、「死後事務」については約 4 割にとどまっていた。

表 44 契約書における解約条項の規定の有無及び解約条項の内容別に整理した事業者数

(単位:事業者)

| ①身元保証 | ②日常生活支援 | ③死後事務 | |||||

| 解約条項がある | 73(91.3%) | 74(93.7%) | 50(64.9%) | ||||

| 利用者が任意に解約を申し 出ることができる旨を規定 | 37(50.7%) | 42(56.8%) | 21(42.0%) | ||||

| 契約を継続する事情があり、その事情が解消されることを条件として解約を認める 旨を規定 | 36(49.3%) | 32(43.2%) | 29(58.0%) | ||||

| 解約条項がない | 7( 8.8%) | 5( 6.3%) | 27(35.1%) | ||||

| 合計 | 80( 100%) | 79( 100%) | 77( 100%) | ||||

ヒアリング調査した 88 事業者のうち、①については「身元保証」を実施しており、かつ、身元

保証に係る契約書を入手することができた 80 事業者、②については「日常生活支援」を実施して

おり、かつ、日常生活支援に係る契約書を入手することができた 79 事業者、③については「死後

事務」を実施しており、かつ、死後事務に係る契約書を入手することができた 77 事業者について、それぞれ整理したものである。

なお、身元保証、日常生活支援及び死後事務について、契約書が一体となっている場合には、解約条項がそれぞれのサービスごとには置かれず、身元保証に係る解約条項が一律に適用される形式となっている場合がある。

「契約を継続する事情があり、その事情が解消されることを条件として解約を認める旨」には、以下のⅰ及びⅱの例があった。 身元保証に係る契約書で事業者が身元保証を行っている期間中は解約することができない旨を定めた例

このような規定を置いている複数の事業者から、当該条件は、施設等に入所等している場合の身元保証を途中で一方的に解約すると施設等の側に迷惑をかけることになり、そのような事態を防ぐために置いているとしている。

利用者と事業者の双方の合意があれば解約可能とする例

解約条項がない事業者の数には、事業者の倒産や利用者による不法行為など契約を継続することが困難な事情が発生した場合に、利用者あるいは事業者から一方的に契約を解除する条項を置いているものが含まれる。

また、契約書に解約条項がない事業者又は契約書を入手できなかった事業者において、運用上、契約の解約についてどのような取扱いをしているのかを整理したところ、表 45 のとおり、解約を認めないとする事業者はみられなかったものの、解約の運用について回答を得られなかった事業者もあった。

表 45 契約書に解約条項がない事業者又は契約書を入手できなかった事業者における契約の解約の運用状況別の事業者数

(単位:事業者)

| ①身元保証 | ②日常生活支援 | ③死後事務 | |

| 利用者が任意に解約を申し出るこ とができる | 4(33.3%) | 2(20.0%) | 1(11.1%) |

| 契約を継続する事情があり、その事情が解消されることを条件とし て解約を認める | 1( 8.3%) | 1(10.0%) | 1(11.1%) |

| 解約は認めない | 0( 0%) | 0( 0%) | 0( 0%) |

| 未回答 | 7(58.3%) | 7(70.0%) | 7(77.8%) |

| 合計 | 12( 100%) | 10( 100%) | 9( 100%) |

ヒアリング調査した 88 事業者のうち、①については「身元保証」を実施しており、かつ、身元保

証に係る契約書に解約条項がない又は契約書を入手することができなかった 12 事業者、②については「日常生活支援」を実施しており、かつ、日常生活支援に係る契約書に解約条項がない又は契約書を入手することができなかった 10 事業者、③については「死後事務」を実施しており、かつ、

死後事務に係る契約書に解約条項がない又は契約書を入手することができなかった9 事業者について、それぞれ整理したものである。

( )内は、注 2 に記載したそれぞれの事業者に対する割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合がある。

イ 契約を解約した場合における利用者が支払った費用等の返還

利用者の利益の保護の観点からは、利用者が事業者との契約を解約した場合に、死後事務のための預託金やあらかじめ支払ったサービスに要する費用のうち未履行部分については返金されるべきであると考えられる。

このため、まず、調査した事業者における死後事務のための預託金に係る返金の取扱いを整理したところ、表 46 のとおり、預託金がある全ての事業者について手数料等を除いた全額を返金する取扱いとしていた。

表 46 死後事務のための預託金の有無及び返金の取扱い別の事業者数

(単位:事業者)

| 預託金の有無及び返金の取扱い | 事業者数 | |

| 死後事務のための預託金あり | 69(83.1%) | |

| 預託金について契約書に手数料等を除いた全額を返金する旨定 めている | 68(98.6%) | |

| 預託金について重要事項説明書に手数料等を除いた全額を返金 する旨定めている | 1( 1.4%) | |

| 死後事務のための預託金なし | 14(16.9%) | |

| 合計 | 83( 100%) | |

2 ヒアリング調査した 88 事業者のうち契約関係の書類を入手できた 83 事業者について整理したものである。

また、ヒアリング調査した 88 事業者の中には、入会金や契約金といった、サービスの対価ではなく、いわばサービスを受ける資格を得るための費用を利用者から受け取っている事業者が 66 事業者みられた。

当該 66 事業者について、解約時における入会金や契約金の返金の取扱いを整理したところ、表 47 のとおり、契約書に全く返金しないと明記しているもの、契約書に一部返金可能と明記しているもの、契約書に返金の取扱いについての規定がないものなど、対応が事業者によって異なっていた。

また、入会金や契約金を受け取っている事業者のうち、契約書又は契約関係の書類に入会金や契約金の返金の取扱いを定めていない 14 事業者においては、運用上、契約金や入会金に係る返金についてどのような取扱いをしているのかを整理したところ、「一部返金可能」とするものがみられたが、返金しないとする事業者や、入会金や契約金の返金の取扱いに関して回答を得られなかった事業者もみられた。

表 47 入会金や契約金の有無及び入会金や契約金がある場合の返金の取扱いについての事業者数

(単位:事業者)

| 入会金や契約金の有無及び返金の取扱い | 事業者数 | ||

| A. 入会金・契約金あり | 66(79.5%) | ||

| a. うち契約書に入会金・契約金返金の取扱いの規定あり | 47<71.2%> | ||

| e. 全く返金しないと明記 | 28〔59.6%〕 | ||

| f. 一部返金可能と明記 | 19〔40.4%〕 | ||

| b. うち契約書に入会金・契約金返金の取扱いの規定なし | 14<21.2%> | ||

| g. 契約者との協議により一部返金可能とする | 1〔 7.1%〕 | ||

| h. 特段資料等に返金しない旨記載していないが、運用上 全く返金しない | 2〔14.3%〕 | ||

| i. 未回答 | 11〔78.6%〕 | ||

| c. うち契約書には記載がないが重要事項説明書等の契約関係 の書類に「一部返金可能」とする旨の記載あり | 3< 4.5%> | ||

| d. うち契約書には記載がないが重要事項説明書等の契約関係 の書類に「全く返金しない」旨の記載あり | 2< 3.0%> | ||

| B. 入会金・契約金なし | 17(20.5%) | ||

| 合計 | 83( 100%) | ||

ヒアリング調査した 88 事業者のうち契約関係の書類を入手できた 83 事業者について整理したものである。

( )内は、注 2 の 83 事業者に対する割合、< >内は A に対する a~d の各割合、〔 〕内はそれぞれ、a に対する e、f の各割合、b に対する g~i の各割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合がある。

なお、入会金や契約金について、一部返金可能と明記している事業者の中には、表 48 のとおり、契約書で契約期間に応じて返金の有無や返金額を規定している事業者もみられた。

表 48 契約書で契約期間に応じて返金の有無や返金額を規定している例

| 契約書では、入会金の一部返還に係る規定があり、「契約締結後 1 年以内に本契約 が終了したときは入会金の 8 割、以後 1 年経過するごとに返還率は 2 割ずつ逓減するものとし、4 年経過後に本契約が終了したときは入会金を返還しない」としている。これまでに契約者との間で、契約解約時の返金額が少ないとするトラブルは発生していないとしている。 (A事業者) |

| 契約書では、クーリングオフに類似の条項(契約日を含む 8 日間以内であれば、書面により契約申込みの撤回を行うことが可能)がある。身元保証等高齢者サポート事業に関する契約は、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に定める特定継続的役務提供契約に該当しないが、消費者保護の観点から盛り込んだ。 (B事業者) |

調査した事業者、地方公共団体等からは、預託金の返金をめぐるトラブル事例は聴かれなかったが、表 49 のとおり、調査した事業者からは、入会金や契約金の返金をめぐってトラブルになったとしている例が聴かれた。

表 49 入会金や契約金の返金をめぐってトラブルになったとする事例

| 利用者から解約の希望があった際に、入会金も含めて契約の際に支払った費用の全額を返金してほしいと申し入れがあった。しかし、契約書上、入会金を返金しないこととしているため、その旨を利用者に説明したが、理解してもらえなかった。消費生活センターや市役所に相談し、改めて利用者に面談して説明したい旨を連絡したが、面談に応じてもらえないままとなっている。 (A事業者) |

| 利用者から解約の申出があったが、約款に基づき入会金は返還しないことを連絡したところ、適格消費者団体から、当該入会金の徴収とその不返還条項を定めた約款は消費者契約法第 10 条に反して無効であるとして、その使用差止請求を受けた。 当該差止請求を受け、約款の条項改訂(解約時には各支援の実施状況に応じ入会金を一部返還)を行うとともに、入会金の金額を引き下げ、入会金の内訳として 4 項目 (初期費用、身元保証支援費用、金銭管理支援費用、死後事務支援費用)を設定した。しかし、その後も、同適格消費者団体から、「改訂後の約款において定められた入会 金の一部不返還条項は、改訂前の約款同様無効であり、入会金に関しても、その内訳として振り分けられている 4 項目は何らの内実を伴っていない。」、「この条項改訂は以前の約款に対する差止め請求を契機とする後付けであり、改訂後の条項も、依然として対価性のない金銭を徴収し、消費者の利益を一方的に害するものであり無効である」として、改訂後の約款の差止め請求訴訟を提起された。 当該提訴を受け、入会金の徴収条項及び入会金の一部不返還条項について削除することで和解した。 和解後、 ① 入会金ではなく初期費用として支払いの規定を置いている。解約における費用返還は契約書において規定しており、初期費用を除く各種支援費用(身元保証支援費用、金銭管理支援費用、死後事務支援費用)については契約期間中に一度も支援を実施しなかった場合、全額を返金する ② 初期費用及び月会費額の設定について、利用者毎に設定する個別見積り方式とする こととした。 また、初期費用に依存した運営を行うと将来的に安定した経営が困難となるため、ランニングコストを維持する方針への転換の必要性を感じている。 (B事業者) |

また、調査した事業者からは、表 50 のとおり、サービスの対価となる費用について返金できない旨を資料等に掲載し、利用者に事前に説明をしていたにもかかわらず、トラブルとなったとする例が聴かれた。当該事業者からは、費用の返金の取扱いについてより重点的に説明を行うことで、再発防止に努めているとの意見が聴かれた。

表 50 返金をめぐってトラブルとなったことを受けて再発防止を図っている例

| 介護施設等に入所することとなった利用者の身元保証及び死後事務を受託した。その後、当該利用者と長く会っていなかった親族が身元保証及び死後事務を自ら行うと申し出たため、契約を解約した。解約に伴い返金するのは預託金のみであり、契約手数料及び保証契約料については、パンフレットにも解約する場合にそれらの費用は返金しない旨を記載しており、契約当初から口頭で利用者に対して説明していたが、当該親族から、預託金しか返金しないことについて不満であると苦情を受けた。 当該トラブルを踏まえて、契約前の面談・ヒアリング時や契約時にも、契約後は契約手数料及び保証契約料を返金しないことをより重点的に説明することにより、再発防止に努めている。 (A事業者) |

なお、途中解約の場合に、既に支払った費用のうち、どのような費用がどの程度返金されるか契約書に明記されていないことについて、消費者庁は、「消費者契約法第 3 条第 1 項第 1 号又は第 2 号の努力義務を果たしていない可能性がある。

なお、令和 5 年 6 月 1 日施行の消費者契約法第 9 条第 2 項により、消費者から説明を求められた場合には、事業者は、消費者に返金される費用の算定根拠の概要を説明する努力義務を負う。」としている。

⑻ 事業者が抱える課題、国への意見・要望

調査した事業者における、身元保証等高齢者サポート事業を実施していく中で課題として感じている事項を整理したところ、表 51 のとおり、信頼性や認知度が課題であるとしている事業者が複数みられた。これらの事業者からは、表 52 のとおり、信頼性を高めるためには、一定のルール化や事業をチェックする体制、チェックするための基準、事業者団体の設立、事業を監督する省庁を求める意見が聴かれた。

その一方で、事業に対する規制が過度になって「事業者の活動が難しくならないような配慮」を求める事業者もみられた。

表 51 事業者が事業を進めていく上で抱える課題

| 【信頼性・認知度】 地域包括支援センターや病院などでは、「身元保証人」と「成年後見人」の違いを認識しておらず、役割を混同しているように感じる。認知症ではない親族に頼れない者に提案するサービスとして、もっと知ってもらいたい。 業界の認知度が低く、PR活動(営業)を行っても 7、8 割は「何をしてくれる会社か分からない」という状態で、潜在的な対象者がいたとしても、利用が進まない。 新規参入しやすい業界であるため、十分な経験や知見もないままに、料金の安さと契約のしやすさを売りにして新規契約者を獲得しようとする事業者が増えてきている。「身元保証」を引き受けるということは、長期にわたる重責を担うことであり、簡単に契約を引き受けて、対応がずさんになったときに、信頼度が低下する リスクを感じている。 |

| 【比較検討の難しさ】 サービスの内容や質、料金体系が事業者ごとにバラバラで、統一されたルールがないため、一般の者には理解しにくく、事業者の横比較が難しい。また、預託金の中でも事業者の報酬となる部分と実費部分が明確になっておらず、相見積もりを取っても事業者の横比較が難しい状況である。 |

| 【低所得・低収入の高齢者へのサービス提供】 金銭面で困窮している利用者が多く、生活保護の受給には至らないが、経済的に困窮しているいわゆる境界層の利用者を含め、初期費用や支援料を支払ってもらえないケースがあることが課題である。 地域包括支援センターやケアマネジャー等から依頼されて、大手同業他社にお金が払えない生活保護受給者や生活困窮者にサービスを提供していることから、交通費すら請求できず、無償になるケースもある。 |

表 52 身元保証等高齢者サポート事業への規制等に係る主な意見・要望

| 【規制、事業者団体の設置、ガイドライン等による基準の設定、事業者評価の仕組み等】 ・口頭契約で契約書を作成せず、解約もさせてくれないとする利用者の声が聴かれることから、劣悪な事業者が存在することを認識しており、粗悪な契約を結ばせる事業者が存在することで、業界全体の信頼が失われる。このため、規制が厳しすぎて要配慮者への支援ができなくなるようでは逆効果であるが、現場が機能する程度の行政による規制は必要不可欠である。身元保証等高齢者サポート事業に理解のない地方公共団体が多い中、業界団体の設置により業界の信頼度が向上することを期待している。 ・行政の関与が小さく、事業内容が不透明なため、利用者や高齢者支援に携わる者からも、どの事業者を利用してよいか分からないといった声が聴かれることから、ガイドラインの提示や、優良事業者の基準等の作成があるとよいのではないか。 事業者数が増加する状況下において一定の基準は必須であり、事業者団体の設立や事業者として最低限実施すべきことを示したガイドラインが作成されると良い。特に、事業者同士で、サービスの提供内容、利用者対応等について、情報共有できる場となる団体の設立が望ましい。 ・身元保証等高齢者サポート事業について、全く規制がないため、事業の利用者が他社と比較してサービスを選ぶことが困難な状況となっていることから、ガイドラインを設けてはどうか。 ・身元保証の業界全体が不安視されている部分もあるため、事業者団体のようなものを設立し、ある程度のルールや制限を設けることで、利用者が困らないような仕組み作りが望まれる。 ・身元保証等高齢者サポート事業の信頼度を高めるためにも、行政による関与は必須であり、規制を設けたり、登録制にしたりするなどして、劣悪な事業者を排除してほしい。 ・業界の健全な発展を促すために、標準価格の設定や、事業者を選ぶ際の指標となる評価基準及びその基準を満たしていると評価する体制が必要である。こうした取組が利用者にとって信頼できる事業者を選定する指標となる。 ・身元保証、生活支援といったサービスの分野ごとに料金の上限を設定し、生活支援については都度料金が発生する制度としておくことが必要である。生活支援について契約段階である程度まとまった額を利用者から受け取ると、後は「支出をできるだけ抑制する」意向となり、利用者に身元保証や生活支援が必要であるにもかかわらず、事業者が「それは施設や病院のやるべきこと」としてこれらサービスを行わなくなることがあるのではないか。預託金の信託口座による管理をルール化すれば、利用者の資産は確実に保全される一方で、信託費用がかかることから利用者の費用負担が大きくなり、サービスを利用できない者が出てくる可能性もあるため、メリット・デメリットを考慮する必要がある。 ・参入障壁がない中で事業者が乱立し、優良な事業者と悪意を持った事業者が存在する状況であると考えている。利用者と長く関わり支援するという事業の性質を踏まえると、事業者が健全に運営されていることは極めて重要であり、預託金や寄附の取扱い等について規制が必要であると考えられることから、一定のガイドラインを示すなどの取組を実施するよう希望する。 |

| 【行政による監督】 身元保証等高齢者サポート事業について、利用者や親族の不安解消と事業に対する国民の理解が必要であり、そのためには、事業を監督する省庁を決めた上で、監督する省庁が認めた事業者団体を置き、監督する省庁の指導の下、契約内容等一定の基準(ガイドライン等)を策定することが望ましい。また、ガイドライン等を遵守している事業者名を監督する省庁等が公表し、当該事業者については、安心・安全に利用できることを行政が担保するような制度があれば、業界の健全な発展につながるのではないか。 身元保証等高齢者サポート事業は必要不可欠な民間の事業であると考えているが、不正を行う事業者が存在し得る現状では、事業を真に必要としている者が事業者に不信感を抱き、サービスの利用に至らず周囲も困ることが想定される。行政による監督等が実施されれば、不正がなくなり、安心してサービスを利用できる環境 になるのではないか。 |

| 【行政との役割分担、連携】 身元保証等高齢者サポート事業については、高齢者が安心して暮らせる社会づくりのため、行政では担えない部分を補う役割として、今後は行政と協働することが必要である。 身元保証等高齢者サポート事業は、民間は民間、行政は行政ときっちりと分けるものではなく、行政のリソースでは手が回らない部分(24 時間の緊急対応等)を民間が担うなど、民間と行政がタッグを組むことが必要である。 高齢者が安心して過ごせる環境を提供する一助となればと思って活動しているが、身元保証等高齢者サポート事業の認知度が低いことや事業者への信頼度が低いため、行政と共に連携しながら活動を行うことのハードルが高い。地域包括支援センターのケアマネジャーの連絡会等において事業内容を知ってもらう等の連携で きる仕組みがあるとよい。 |

なお、個別のサービス内容に係る意見・要望として、表 53 及び表 54 のとおり、

- 死亡届の届出資格者の拡大を求めるもの

- 利用者の死亡後における携帯電話の解約手続に係るもの

がみられた。

表 53 死亡届の届出資格者の拡大を求める主な意見・要望

| 利用者が病院で亡くなった際は、病院長に頼んで、死亡届出人になってもらっているが、相続人に死亡届の届出人となることを拒まれた際に事業者が困らないよう、身元保証人が死亡届出人になることができればよい。身寄りがなく持ち家で生活している利用者が自宅で亡くなった場合、賃貸住宅と 異なり大家がおらず、誰が死亡届を提出するか困るため、福祉事務所長などが提出できるようになればありがたい。 |

2 本表で記載した事業者以外の事業者からも同様の意見が聴かれた。

死亡の届出は、戸籍法第 86 条において、届出義務者が死亡の事実を知った日から7 日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から 3 か月以内 )にこれをしなければならないとされており、その届出地については、同法第 25 条及び第88 条第1項により、死亡者の本籍地、届出人の住所地又は死亡地の市区町村でその届出を行うことができるとされている。

法務省は、「死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待することができない場合における職権による死亡事項の戸籍への記載の取扱いについて(通知)」(平成 25 年 3 月 21 日付け法務省民一第 285 号法務省民事局民事第一課長通知)を発出している(資料編資料 13 参照)。同通知では、死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待することができない場合について、福祉事務所長等からの職権記載を促す申出であって、届出事件本人と死亡者との同一性に疑義がないものについては、あらかじめ戸籍法第 44 条第 3 項及び第 24 条第2 項に規定する管轄法務局等の長の許可を包括的に与えることとし、市区町村長限りで死亡事項の職権記載をして差し支えないものとされている。

表 54 利用者の死亡後における携帯電話の解約手続に係る主な意見・要望

| 利用者本人が死亡したため携帯電話を解約したいと申し出ても、遺族であることを示すことができなければ解約できないと言われたため、死後事務委任契約の性質や重要性を理解した柔軟な対応に改めてほしい。通信事業者に利用者本人の死亡届と死後事務委任契約書の写しを提示しても一 切解約に応じてもらえないことがあり、納得できない。 |

2 本表で記載した事業者以外の事業者からも同様の意見が聴かれた。

総務省は、「携帯電話の解約手続に必要となる資料については、法令等では規定しておらず、電気通信事業者において解約手続に必要となる資料を定め、HP等で公表・説明を行っている。なお、各電気通信事業者において、不正な解約や不正な利用を防止するなどの観点から、解約手続に当たり契約者の死亡を確認できる資料や契約者の本人確認資料、代理人が手続を行う場合には登記事項証明書等の資料を求めるなどの運用がなされている」としている。

3 地方公共団体等における住民への情報提供の実施及び身元保証等高齢者サポート事業に係る相談への対応

⑴ 本調査において調査対象とした地方公共団体等の機関

本調査では、第 2 の 2⑴で把握した事業者の情報を基に、事業者が複数所在し人口の多い市区町村を中心に 34 市区町村抽出し、身元保証等高齢者サポート事業を利用している住民又は利用の検討をしている住民の身近な相談機関として、

- 当該 34 市区町村における 46 の高齢者福祉や介護、消費者部門の担当課室等 19

- 当該 34 市区町村の管内にある 135 地域包括支援センター

- 当該 34 市区町村の管内にある 34 消費生活センター

を対象にヒアリング調査を行った。

なお、本報告書では、具体の例や具体の相談に基づいた対応結果等を記載しており、サービス利用者及び相談者が特定されないように配慮するため、当該例や意見等に係る個別の地方公共団体等名については記載しないこととする。

19 担当課室の数が 46 となったのは、①高齢者福祉や介護の担当課が複数ある市区町村や、②身元保証等高齢者サポート事業に係る相談が寄せられた消費生活センターを所管している課がある市区町村や、③地域包括支援センターの基幹又は統括部門が含まれているためである。

⑵ 地方公共団体等における住民からの身元保証等高齢者サポート事業に係る相談

身元保証等高齢者サポート事業については、地方公共団体等が住民にとって身近な相談窓口となると考えられる。

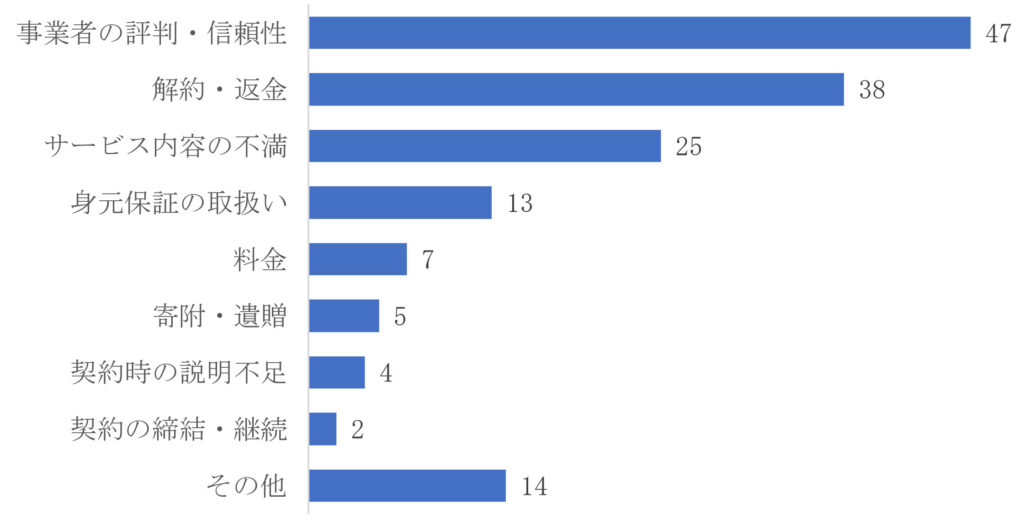

そこで、ヒアリング調査をした地方公共団体等において把握されていた身元保証等高齢者サポート事業に係る高齢者からの相談内容(155 件)を類型化すると、図 8のとおり、様々な内容の相談が寄せられているが、事業者の紹介を求めたり、評判を聴いたりする相談が多い一方で、意思に反して寄附や遺贈を求められたとする相談や、契約の解約(解約時の返金を含む。)に係る相談など利用者の金銭をめぐるトラブルが一定数起きていることがうかがえる(資料編資料 14 参照)。

図 8 住民からの相談内容の類型化

(単位:件)

⑶ 地方公共団体等における事業者情報の把握及び住民への情報提供に係る取組

ア 地方公共団体等における個別の事業者情報の把握

(ア) 個別の事業者情報の把握

上記⑵で挙げたような身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受ける立場である地方公共団体等においては、管内にどのような事業者があるのかについて情報を把握しておくことで、住民からの多様な相談に柔軟に対応できるものと考えられる。

そこで、ヒアリング調査をした地方公共団体等における個別の事業者に関する情報の把握状況を調査したところ、表 55 のとおり、9 割を超える地域包括支援センターにおいて個別の事業者の情報を把握している状況がみられた一方、5 割を超える市区町村及び消費生活センターでは、当該情報を把握していない状況であった。

表 55 個別の事業者情報の把握状況

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 事業者情報の把握状況 | 市区町村 担当課室(46) | 地域包括支援セ ンター(135) | 消費生活センタ ー(34) |

| 把握している | 21(45.7%) | 125(92.6%) | 16(47.1%) |

| 把握していない | 25(54.3%) | 10( 7.4%) | 18(52.9%) |

2 個別の事業者に関する情報を 1 件以上把握している場合は、「把握している」として計上している。

個別の事業者情報を把握していない理由を整理したところ、表 56 のとおり、

「身元保証に関する相談が寄せられない」、「事業を知らない」といった意見もあり、地方公共団体等の中には、身元保証等高齢者サポート事業に関わる機会が少ないところもあると考えられる。

表 56 個別の事業者情報を把握していない理由

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 理由 | 市区町村 担当課室(25) | 地域包括支援セ ンター(10) | 消費生活センタ ー(18) |

| 身元保証に関する相談が寄せられない | 7(28.0%) | 6(60.0%) | 13(72.2%) |

| 情報収集を行う担当ではない | 8(32.0%) | 0( 0%) | 1( 5.6%) |

| 事業者の信頼性を判断できない | 2( 8.0%) | 2(20.0%) | 0( 0%) |

| 事業を知らない | 2( 8.0%) | 0( 0%) | 2(11.1%) |

| 事業者が営業に来ない | 1( 4.0%) | 2(20.0%) | 0( 0%) |

| 特段の理由なし | 5(20.0%) | 0( 0%) | 2(11.1%) |

2 個別の事業者に関する情報を「把握していない」と回答があった地方公共団体等について整理した。

(イ) 個別の事業者情報の把握方法

個別の事業者情報を「把握している」と回答があった地方公共団体等における当該情報の把握方法を整理したところ、表 57 のとおり、地域包括支援センターでは「事業者からの営業」が 9 割を超え、また、消費生活センターでは「住民からの相談」が 9 割を超えている状況がみられた。

表 57 個別の事業者情報の把握方法

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 把握方法 | 市区町村 担当課室(21) | 地域包括支援セ ンター(125) | 消費生活センタ ー(16) |

| 事業者からの営業 | 16(76.2%) | 119(95.2%) | 2(12.5%) |

| 住民からの相談 | 7(33.3%) | 18(14.4%) | 15(93.8%) |

| 自主的な情報収集 | 8(38.1%) | 52(41.6%) | 0( 0%) |

複数該当するものがあるため、合計は、市区町村担当課室数、地域包括支援センターの数、消費生活センターの数と一致しない。

自主的な情報収集を行っているとする地方公共団体等では、市区町村担当課室と地域包括支援センターが実施する連絡会において、当該市区町村内に所在する事業者から事業概要を説明してもらったとするものがみられた。

一方で、個別の事業者情報を「把握している」と回答があった地方公共団体等における当該情報の活用状況を整理したところ、表 58 のとおり、いずれの機関においても「保管のみ」としているものが最も多くみられ、「相談等で活用」しているとするものは比較的少ない状況であった。

表 58 把握した個別の事業者情報の活用例について

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 活用状況 | 市区町村 担当課室(21) | 地域包括支援セ ンター(125) | 消費生活セン ター(16) | |

| 活用 あり | 相談等で活用 | 1( 4.8%) | 38(30.4%) | 0( 0%) |

| その他(自主的な取 組を含む。) | 6(28.6%) | 24(19.2%) | 6(37.5%) | |

| 活用 なし | 保管のみ | 11(52.4%) | 38(30.4%) | 8(50.0%) |

| 廃棄 | 0( 0%) | 5( 4.0%) | 0( 0%) | |

| 未回答 | 3(14.3%) | 20(16.0%) | 2(12.5%) | |

| 合計 | 21( 100%) | 125( 100%) | 16( 100%) | |

「その他(自主的な取組を含む。)」は、「関係機関との情報共有を行う(全国消費生活情報ネットワークシステムへ登録を行うものを含む。)」、「事業者の説明の場を設ける」、「利用予定者の契約時の説明に同席する」である。

( )内は、それぞれの地方公共団体等の機関ごとの割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合がある。

イ 地方公共団体等における管内の住民に対する身元保証等高齢者サポート事業の周知・啓発に係る取組

(ア) 地方公共団体等における一般的な周知・啓発に係る取組状況

上記⑵のとおり、身元保証等高齢者サポート事業に関して、一定のトラブルが起きていることを踏まえれば、地方公共団体等による管内の住民への周知・啓発は重要であると考えられる。

国においても、建議を踏まえ、身元保証等高齢者サポート事業に係る住民への周知・啓発に当たって、前述のとおり、

- 消費者庁及び厚生労働省は、平成 30 年 8 月、各地方公共団体に対して、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合等の取扱いを通知するとともに、「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約を検討している方向けの普及啓発資料(ポイント集)を作成し、周知・公表(同年 11 月には事業者宛てにも周知)(資料編資料 8 参照)

- 両省庁は、令和元年 6 月、消費生活センター等に寄せられた相談例や消費者へのアドバイスを記載した注意喚起資料を公表(資料編資料 9 参照)

- 消費者庁は、令和 3 年 9 月、高齢者向けに、身元保証等高齢者サポート事業に係る契約は慎重に行うよう注意喚起のチラシを作成し、地方公共団体へ配布(資料編資料 10 参照)

といった取組を行っている。

そこで、ヒアリング調査をした地方公共団体等における身元保証等高齢者サポート事業に関する管内住民への一般的な周知・啓発の実施状況を整理したところ、表 59 のとおり、いずれの機関においても取組が低調な状況であった。

表 59 管内住民への一般的な周知・啓発に係る取組状況

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 一般的な周知・啓発 | 市区町村 担当課室(46) | 地域包括支援セン ター(135) | 消費生活センタ ー(34) |

| 実施している | 0( 0%) | 17(12.6%) | 8(23.5%) |

| 実施していない | 46(100%) | 118(87.4%) | 26(76.5%) |

一般的な周知・啓発に係る取組を行っていない理由を整理したところ、表 60 のとおり、「身元保証に関する相談が寄せられたことがないため」、「注意喚起する程のトラブルを把握していないため」としている地方公共団体等がみられるなど、身元保証等高齢者サポート事業に接する機会が少ないこと等に起因するものが多くみられた。

表 60 管内住民への一般的な周知・啓発を行っていない理由

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 理由 | 市区町村 担当課室(46) | 地域包括支援セン ター(118) | 消費生活セン ター(26) |

| 注意喚起する程のトラブル を把握していないため | 12(26.1%) | 48(40.7%) | 7(26.9%) |

| 身元保証に関する相談が寄 せられたことがないため | 6(13.0%) | 36(30.5%) | 12(46.2%) |

| 事業者の信用性に疑問があ るため | 7(15.2%) | 11( 9.3%) | 0( 0%) |

| 注意喚起を行う担当ではな いため | 12(26.1%) | 0( 0%) | 0( 0%) |

| その他 | 0( 0%) | 2( 1.7%) | 0( 0%) |

| 未回答 | 9(19.6%) | 21(17.8%) | 7(26.9%) |

身元保証等高齢者サポート事業に関する管内住民への一般的な周知・啓発を「実施していない」と回答した地方公共団体等について整理した。

「その他」は、「費用が高額であり、相談をしてきた者がいずれも収入・資産の関係から事業を利用できず、周知・啓発をする意味がないため」としているものである。

(イ) 住民や施設等への注意喚起における国で作成した周知・啓発資料の活用状況について

ヒアリング調査をした地方公共団体等における、先述の国が作成したポイント集等を始めとする周知・啓発資料の活用状況を整理したところ、表 61 のとおり、約 7 割の地方公共団体等が「活用していない」と回答し、活用が低調な状況であった。

表 61 周知・啓発資料の活用状況

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 周知・啓発資料の活用 | 市区町村 担当課室(46) | 地域包括支援セン ター(135) | 消費生活センタ ー(34) |

| 活用している | 6(13.0%) | 18(13.3%) | 8(23.5%) |

| 活用していない | 40(87.0%) | 94(69.6%) | 26(76.5%) |

| 未回答 | 0( 0%) | 23(17.0%) | 0( 0%) |

2 ( )内は、それぞれの地方公共団体等の機関ごとの割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合がある。

国で作成した周知・啓発資料を活用していない理由について整理したところ、表 62 のとおり、いずれの機関も「資料を知らない」とする回答が最も多く、特に地域包括支援センターでは半数以上が「資料を知らない」との回答であった。

表 62 周知・啓発資料を活用していない理由

(単位:市区町村担当課室、地域包括支援センター、消費生活センター)

| 理由 | 市区町村 担当課室(40) | 地域包括支援セン ター(94) | 消費生活センタ ー(26) |

| 資料を知らない | 17(42.5%) | 52(55.3%) | 8(30.8%) |

| 活用の機会がない | 9(22.5%) | 20(21.3%) | 8(30.8%) |

| 未回答 | 14(35.0%) | 22(23.4%) | 10(38.5%) |

周知・啓発資料を「活用していない」と回答した地方公共団体等について整理した。

( )内は、それぞれの地方公共団体等の機関単位ごとの割合である。割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合がある。

(ウ) 地方公共団体等が住民や施設等への注記喚起に当たって工夫している例

ヒアリング調査をした地方公共団体等の中には、表 63 のとおり、身元保証等高齢者サポート事業に係る住民からの相談への対応に当たって手厚い支援を実施しているところもみられた。

表 63 住民からの相談への対応に当たって手厚い支援を実施している例

| 認知能力の低下が見られる高齢者から相談を受けた場合に、契約の場に同行し、契約内容について説明を聴き、契約時の注意事項を助言している。 (A地域包括支援センター) |

| 利用を検討している相談者から事業者に直接照会しても、サービス内容等を十分理解することは難しいと判断した場合、相談者に代わってサービスの料金等を事業者に確認して回答する等、相談者の支援を行っているとしている。 (B地域包括支援センター) |

⑷ 地方公共団体等における身元保証等高齢者サポート事業に係る課題、国への意見・要望

ヒアリング調査をした地方公共団体等からは、表 64 のとおり、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談のうち、特に事業者の紹介を求める相談への対応に当たって苦慮しており、そのような状況へ対応するために、規制の新設、業界団体の設置、行政又は業界団体によるガイドラインの提示、相談窓口の設置等の取組を行うことなどを求める意見が聴かれた。

表 64 身元保証等高齢者サポート事業に係る意見

| 【事業者紹介が困難、信頼性を担保できる仕組み】 ・相談者から事業者を紹介するよう要望があった場合、個々の判断で複数の事業者のパンフレットを示して紹介しているが、事業者を選ぶ際には、基準となるものがなく、紹介する側も難しい。また、どの事業者が信頼できるかが不明なため、事業者を紹介した方がよいのか、極力事業者を使わない方向で進めた方がよいのかについても悩んでいる。 ・事業者の信頼性を担保する基準等が設けられれば、相談があった場合に、当該基準等を満たす事業者を紹介できるようになる。 ・事業者を紹介するに当たり、きちんとした事業所かどうかの見極めができる仕組みを作ってほしい。 ・信頼できる事業者か判断するためには、事業者の事業内容(契約件数、事業の収支、職員体制、営業拠点、事業の実績、経営状況が安定しているか、緊急時に対応できる体制があるのか等)を見えるようにするべきではないか。 |

| 【事業者団体の設立】 ・事業者団体のように、事業者が集まって自助的に健全な発展を目指す組織があれば、相談対応時にもそのような団体を案内することが可能になるのではないか。 ・事業者が倒産等した場合に、利用者が不利益を被らないように、事業者団体の設 立や事業者の信用を保証する仕組みが必要である。 |

| 【事業を監督する仕組み】 ・事業者が行う財産管理について透明性をもって監視する第三者機関がなく、サービスの提供状況については事業者と本人以外に確認する者がいないため、何らかの第三者機関が監督したり、年に 1 回程度、財産の状況を利用者に知らせたりするなどの仕組みが必要ではないか。 ・身元保証等高齢者サポート事業についても、福祉サービスにおける公正・中立な外部機関による第三者評価のような仕組みを構築し、利用者の死後、預託金等の財 産がどのように使用されているのかの確認する仕組みが必要ではないか。 |

| 【事業者の届出、登録等】 ・身元保証等高齢者サポート事業を実施する事業者について行政への届出を課し、事業所の指定を受けるようにすることや行政による実地指導や監査を実施することが必要ではないか。 ・事業者を登録制や許可制にすることで一定程度の信用のある事業者を特定できるため、相談対応も的確に行うことができるのではないか。 ・現時点で身元保証等高齢者サポート事業に関する苦情等は寄せられていないが、何かトラブルとなった場合の相談先が明確でなく、利用者が泣き寝入りしている可能性もある。身元保証という非常に責任が重い役割を担う事業だからこそ、質の担 保のために、事業者の届出制度が必要ではないか。 |

| 【消費者保護のルール整備】 ・法的に認められた成年後見人より事業者の方が広範囲の支援を行い、その影響や効力も大きいものとなるため、身元保証等高齢者サポート事業についても明確な法的根拠が必要ではないか。 ・身元保証等高齢者サポート事業の利用者は身寄りのない人が多く、相談できる先も少ないため、そのような者が安心して利用できるようなルールを定めることが望まれる。例えば、有料老人ホームには、入居一時金の返還に「90 日ルール」と呼ばれるクーリングオフ制度が導入されており、このような制度は参考になるのではないか。 ・身元保証等高齢者サポート事業における、契約後長期にわたってサービスが提供されるという役務の性格、サポート事業者と高齢者間における事業に係る情報格差を踏まえ、「特定継続的役務」(特定商取引に関する法律)に係る規制と同様に、契約者である高齢者が保護されるよう、クーリングオフの適用、不当な勧誘行為による取消し、解約手数料の上限の設定といった規制が必要ではないか。 ・身元保証等高齢者サポート事業には具体的な指針がなく、各事業者でやり方が異なるため、事業内容等の基準があれば、利用しやすくなるのではないか。 ・身元保証人の不在を理由として施設入所等を断られ、事業の利用を検討するケースが多い。しかし、費用が高額であるほか、契約の当事者である高齢者の認知能力に問題がある場合もあるため、ガイドラインにより、サービス内容を明確にしたり、費用に上限を設けたりするなど基準を示してほしい。 ・身元保証等高齢者サポート事業のサービスは高額ではあるものの、必要としている高齢者は多数おり、今後も増加することが想定され、必要不可欠なものであると 考えることから、事業者に対する過度の業務規制については消極的である。 |

| 【周知・啓発】 ・高齢者にとっては、身元保証等高齢者サポート事業と成年後見制度との違いが分かりにくいため、事業者はその違いを明確にするよう周知・啓発すべきではないか。 ・今後、身元保証等高齢者サポート事業に対するニーズは増えてくると思われるため、国が公的な相談機関である地域包括支援センターに対して、相談対応マニュアルや相談対応例などを示してくれるとありがたい。 |

なお、地方公共団体等の意見の中には、表 65 のとおり、病院への入院や介護施設等への入所の際に保証人が求められている状況がうかがわれるものがみられた。この点については、既存の様々な制度との関係についての整理を始めとして、役割分担や負担と責任の所在など検討すべき点が多いと考えられるため、今後の検討課題であると考えられる。

表 65 身元保証人が求められている現状に係る意見

| ・本来、病院への入院や介護施設等への入所には保証人は要らないことになっているが、何かあったときなどの緊急時に必要なのではないか。また、ほとんどの病院や介護施設等で保証人を必要としていることから、緊急時に保証人がいなくても困らない手立てが必要である。 ・成年後見の対象にならない高齢者から、身元保証人がいないので心配だといった相談は一定数あるが、有料老人ホームに限らず、介護保険関連施設や老人福祉法 (昭和 38 年法律第 133 号)の関連施設においても、身元保証人がいなければ入所できないと言われることが多くあり、支援に苦慮することがある。また、介護施設等の事業所にとっては、利用料の未払いや、入所後の身の回りの世話をする者の不存在、緊急時の対応等に対する不安を抱えており、入所時のリスクとなっている。 ・身寄りのない高齢者を受け入れるのは病院や介護施設等にとってもリスクであり、身元保証なしで受け入れたくないと考えるのもやむを得ないところもあるため、病院や介護施設等が身寄りのない高齢者を受け入れる場合の負担を減らすような措置が必要ではないか。 ・厚生労働省からの通知により保証人等がいないことを理由に医療機関への入院や介護施設等への入所を断ることはできないはずだが、現状ではいまだに保証人等を求められることが多い。このような場合、受入れをしてくれる他の病院や介護施設等を探してお願いすることになり、調整に苦労しているため、国等は病院や介護施設等に対して、保証人等を求めないように指導を徹底してほしい。 ・身寄りのない高齢者が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する際にも、身元保証を求めているところがあると聴いている。国は、介護老人福祉施設について、身寄りがなく困窮し、介護が必要な高齢者を身元保証なしで積極的に受け入れるような方策を行ってほしい。 ・病院や介護施設等は、入院・入所者に身元保証人がいない場合でも、入院や受け入れを拒めないとされているが、一たび受け入れた高齢者に不測の事態が生じた際には、当該施設等の限られた人員がボランティア的に対応することになり、リスクを抱え込むことになる。 ・身寄りのない高齢者の死後事務が課題であり、現状、担当のケアマネジャーや後見人が対応せざるを得ないケースや、入居していた介護施設等の職員が対応しているケースもあり、負担となっている。 ・病院や施設への入所時に身元保証人を求められる場合が多く、身寄りがなく事業を利用する資金が無い者は身元保証の要らない施設に入居するしかないため、選択肢が少なくなっている。病院や施設側のリスクを考えれば、入所拒否に対する指導・監督の徹底は現実的に難しいことは理解しているが、少しでも身元保証人がいない人を受け入れる病院や施設が増えるようにしてほしい。 ・今後、身元保証等高齢者サポート事業のニーズが高まると思われるが、料金を支払えず利用できない者が多いことが想定される。生活保護には至らないが経済的に余裕のない者は事業を利用できないのではないか。 ・身元保証の利用には高額な料金が必要になるため、低所得者は支払いが難しく、情報提供した際に利用を諦めている印象がある。どうしても必要な場合には、身元保証人がいなくても利用できる入居施設が見つかるまで探し続ける必要があり、負担となっている。 |

4 調査結果を踏まえた課題提起等

⑴ 身元保証等高齢者サポート事業の特徴

身元保証等高齢者サポート事業の特徴については、建議においても言及されているところであるが(第 2 の 2⑴イ)、事業者調査の結果から、改めて以下の特徴があると考えられる。

① 加齢等により判断能力が不十分になることも想定される高齢者が契約主体である

本調査で把握できた身元保証等高齢者サポート事業の利用者の属性(第 2 の 1⑵ア)や、事業者調査を実施した 204 事業者の約 8 割で同事業の中で死後事務支援を含めたサービスを提供していることを踏まえれば、身元保証等高齢者サポート事業を利用する側の契約主体は主に高齢者であると考えられる。また、ヒアリング調査した 88 事業者の中には、財産管理サービスに加え、高齢者の判断能力が不十分になった場合に備え、財産管理等委任契約を締結するのと同時に任意後見契約を締結している事業者が 67 事業者みられた。こうしたことから、身元保証等高齢者サポート事業は、高齢者が加齢等により判断能力が不十分になることも想定したサービスであると考えられる。

② 死後事務等も含めると、契約期間が長期にわたる

調査した事業者の約 8 割で死後事務を行うこととしているところ、契約期間がどの程度になるかは利用者の健康状態や事業者が提供するサービスにより異なるため、一概には言えないが、事業者が提供するサービス内容(第 2 の 1⑴)を踏まえれば、利用者の生前から死後までの幅広い業務に対応することがうかがわれ、その結果、契約期間が長期になりやすいと考えられる。

③ サービス内容が多岐にわたり、サービス提供の方法や費用体系も一様ではないため、事業者の比較検討が困難である

事業者の契約書に記載のサービス内容(第 2 の 1⑴)を踏まえれば、提供するサービス内容は多岐にわたると考えられる。

くわえて、以下のことから、複数の事業者を比較した検討が困難であると考えられる。

- 契約書に記載されたサービス内容は一様ではない上に、サービス提供の方法(プラン)も事業者ごとに異なること

- 身元保証等高齢者サポート事業を利用するには、個々のサービス内容に応じた対価としての費用のみならず、サービスを受ける資格を得るために必要な費用(例えば、入会金や契約金といったもの)など様々な費用がかかり、事業者ごとにそれらの費用の金額は異なる上、費目も異なること(第 2 の 1⑵イ)

④ 契約金額が高額、かつ、費用の一部の支払いはサービスの提供に先行する

身元保証等高齢者サポート事業を利用するには様々な費用がかかり、事業者によって金額や費目が異なるため、標準的なサービス内容やこれに要する平均的な金額を示すことは困難であるが、少なくとも 100 万円以上はかかるものと考えられる(第 2 の 1⑵イ)

また、サービスの対価に係る費用のうち、主に死後事務に要する費用については、事業者調査を実施した 204 事業者のうち、「預託金あり」としている事業者が157 事業者(77.0%)みられ、サービスの提供(主に本人の死後)に先行して費用を徴収することが一般的であると考えられる(第 2 の 2⑹オ)。

⑤ 契約内容の履行を担保できる者が不在である場合が多い

身元保証等高齢者サポート事業のうち、主に死後事務については、生前に契約した内容を、本人の死後に事業者が履行することになるが、死後事務の履行状況を報告する相手(遺族、相続人、相続財産管理人等)がいない場合が多いと推測されるため、適切に履行されたのかどうか担保することが難しいと考えられる(第 2の 2⑹カ)。

身元保証等高齢者サポート事業については、直接規律・監督する法令・制度等 がなく、事業者と利用者との間の契約に基づき、実施されている状況である。

また、上記①から⑤までに挙げたとおり、死後のサービスも含めて広範な内容のサービスについてあらかじめ契約を締結していることや、本人の判断能力が不十分になった後もサービスが提供されること、本人の財産権に関わる内容のサービスが含まれること、費用体系が不明確であるといった事業の特徴から、身元保証等高齢者サポート事業に係る契約は、一般的な契約と比べて消費者保護の必要性が特に高いと考えられる。これらのことから、事業者によるサービスの提供等に当たって、今後、特に留意すべき事項や求められる対応の方向性について次の⑵で課題提起する。

⑵ 身元保証等高齢者サポート事業に係る課題提起

① 契約時の丁寧な説明、公正な手順の確保(上記特徴のうち特に①、③、④に係る課題)

- 身元保証等高齢者サポート事業については、サービス内容が多岐にわたる上、サービス利用に要する費用の体系も不明確なものとなっており、かつ、加齢等により判断能力が不十分になることも想定される高齢者が契約の主体となると考えられる。

事業者の情報開示について特段のルールは定められていないが、開示される情報はサービス利用の検討に当たり、重要な要素となると考えられる。しかしながら、「サービスごとの費用」、「サービスを利用できない者」、「費用の支払方法」、「寄附・遺贈の受取に係る方針」などサービス利用を検討する者にとって重要と考えられる情報を開示している事業者は半数に満たなかった。また、信頼できる事業者であるか確認する上で、事業者の経営状況を知ることが重要であると考えられるが、「財務状況を確認できる事業報告書等」の開示状況は 2 割以下であった。

このため、①事業者がどのような情報を開示するかについて、一定のルール化を行うとともに、②開示した情報については、適切に更新することが必要ではないかと考えられる。 - ヒアリング調査した 88 事業者のうち 6 割以上の事業者が、緊急時などを除き、契約に至るまでに複数回説明するとしている。また、病院や介護施設等の関係者といった支援者との役割分担を明確にする観点やトラブル回避の観点から契約締結時に第三者が立ち会うことを必要としている事業者もみられるなど、一定程度丁寧な説明がなされている状況がうかがえる。一方で、説明回数を原則 1 回のみとしている事業者や、契約内容の重要事項や費用を簡潔に示した「重要事項説明書」の作成を確認できた事業者が約 2 割と少ない状況がみられた。これに加え、地方公共団体等への調査において、契約手続の適正性が疑われる例が聴かれたことを踏まえると、事業者による利用者に対する説明をより一層丁寧なものに改善していく余地があるものと考えられる。

また、契約書に記載されたサービスの内容は一様ではなく、かつ、多岐にわたることから、利用者への丁寧な説明、公正な手順による契約手続を担保するためには、

- 重要事項説明書を作成し、重要事項ごとに利用者の理解を確認しながら丁寧に説明すること 20

- 役割分担の明確化やトラブル回避のために、病院や施設の関係者、ケアマネジャー、親族などの第三者が契約締結時に立ち会うこと

- 1 回の説明の後即時に契約を締結するのではなく、複数回の説明や考慮期間を設けるなど慎重な対応をすること 21

といった取組が行われることが望ましいと考えられる。

- 契約の方法については、9 割以上の事業者で書面によることとしており、身元保証等高齢者サポート事業のサービス内容の広範さ及び費用体系の不明確さといった事業の特徴や、消費者契約法第 3 条の趣旨を踏まえれば、書面による契約締結が望ましいことは言うまでもない。

なお、身元保証等高齢者サポート事業の利用者の属性からすると、親族はいるが疎遠である場合に、親族との連絡を本人が望まないようなケースも想定される。本調査でも、そのような場合に、後になって親族が解約を申し出てくるなどのトラブルになったとする例が聴かれたところである。このようなケースにどのように対応するかは今後の課題であると考える。

20 重要事項説明書を作成している事業者は、契約関係の書類を入手できた事業者のうち約 2 割にとどまっていたが、契約内容の重要事項の説明について法令等や事業者団体のガイドラインで定められている例があることを踏まえると、複雑で、かつ、高額な契約内容を高齢者に説明する上で、個々の重要事項について利用者の理解を確認しながら丁寧に説明することの必要性は高いと考えられる。

21 緊急入院をするような場合には即日契約が求められることも考えられる。このような場合には、事後に丁寧な説明を行い、必要に応じ契約変更に応じるといった対応が望まれる。

② 預託金の適切な管理(上記特徴のうち特に④に係る課題)

主に利用者が死後事務のサービスを利用する際に 、当該サービスに要する費用をあらかじめ預託金として事業者等に預けておくことが多い状況がみられた。過去には、事業者において預託金の保全措置がなされておらず、同事業者が経営破綻した結果、サービスが提供されず、預託金も返還されなかった事態が生じたが、その後、身元保証等高齢者サポート事業における預託金の管理方法について、法令上の規制等はない。

本調査では、「預託金あり」とする事業者における預託金の管理方法は事業者によって異なる状況がみられた。また、事業者及び地方公共団体等から預託金の管理等をめぐってトラブルになったとする例は聴かれなかったが、管理方法を個別にみると「自社の専用口座で管理」しているとの回答でありながら、預託金を事業者内の金庫に現金で管理している例や、代表理事の個人名義の口座で管理している例など、トラブルが生じかねない方法で預託金を管理している事業者もみられた(第 2 の 2⑹オ)。

預託金は、サービスに要する費用としてあらかじめ利用者から預かった金銭であるという性質から、利用者に対し、金額や管理方法を丁寧に説明する必要があることは当然であるが、管理方法そのものについても、賃貸住宅管理事業者における金銭管理の方法と同様に、

- 事業者の運営資金とは区分して管理すること

- 自社の専用口座で管理する場合には、個々の利用者ごとに出入金の記録を保存・管理すること

- どのような管理方法とするかにかかわらず、利用者に定期的に管理状況を報告すること及びその旨を利用者と取り交わす契約書にも記載すること

について、ルール化することが望ましいと考えられる。

③ 判断能力が不十分になったときの取扱い、成年後見制度への円滑な移行(上記特徴のうち特に①、②に係る課題)

利用者が財産管理サービスの提供を受けるために事業者と財産管理等委任契約を締結する際、将来、利用者自身の判断能力が不十分になった場合に備え、財産管理等委任契約書に成年後見制度への移行を想定した規定を置いている(任意後見契約の締結を含む。)場合がある。

財産管理サービスと任意後見サービスの両方を実施している事業者の財産管理等委任契約書をみると、利用者の判断能力が不十分になった場合には任意後見契約へ移行する旨の規定を置いていない事業者が約 4 割みられた。

また、調査した地方公共団体等からは、任意後見監督人の選任手続をしていない例や後見開始の審判の手続など必要な手続きがされずにトラブルになったとする例が聴かれたところである。

民法上は、財産管理等委任契約の場合、利用者本人が委託先である事業者の財産管理業務の状況をチェックする機能を担う(すなわち、本人の意思に沿った財産管理等を実行させることができる。)が、利用者の判断能力が不十分になった場合には、それが困難になるとの見解もある。

これらを踏まえると、民法上、本人の判断能力が不十分になることは委任契約の終了事由とはされていないが、利用者本人の判断能力が不十分になった場合には、成年後見制度に移行し、法定後見人が財産管理を行う、あるいは、任意後見監督人の監督の下に任意後見人が財産管理を行うことが望ましく、財産管理等委任契約書において、利用者の判断能力が不十分になった場合には、法定後見制度又は任意後見契約へ移行すること(任意後見契約に移行する場合は、同契約が発効したことをもって財産管理等委任契約が終了すること)について明記することが望ましいと考えられる。

ただし、法定後見制度を利用するにせよ、任意後見契約を利用するにせよ、利用者に費用負担が発生する場合があることから、事前に、利用者へ丁寧に説明を行うことが求められることに留意すべきである。

令和 7 年に認知症の有病者数が約 700 万人になるとの推計等もある中で、成年後見制度の利用者数が少なく、保佐・補助及び任意後見の利用も低調であるとされている 22。

こうしたことから、成年後見制度への円滑な移行を図るためには、成年後見制度の利用が促進されていくことが必要である。そのためには、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和 4 年 3 月閣議決定)23に基づき、任意後見制度の利用促進のための周知・広報のほか、成年後見制度の見直しに向けた検討や、後見人への報酬のあり方等の制度の運用改善に関する取組が着実に進められることが求められる。

④ 契約履行の確認、担保(上記特徴のうち特に②、⑤に係る課題)

死後事務については、利用者本人と生前に委任契約を締結し、本人が亡くなった後に委任された事務を事業者(あるいは事業者から再委託された別の事業者)が履行することとなるが、適切な履行をどのように担保するかが課題である。

ヒアリング調査した 88 事業者のうち、死後事務を実施しており、かつ、契約書類を入手できた 79 事業者の 7 割以上の事業者において、契約書に相続人等への死後事務等の履行状況を報告する旨や相続人等が履行状況を確認できる旨の規定を置いている状況がみられた。この点について、事業者からは「身寄りのない人ばかりで報告する相手がいない」ことが課題であるとする意見も聴かれたところである。

本調査では、死後事務に係る契約内容が履行されなかったといったトラブルになったとする例は聴かれなかったものの、このような問題は、死後事務に限らず、いかにして適切な契約履行を確認、担保するのかという点にも関わるものと考えられる。

事業者の中には、提携する弁護士等に履行状況を報告することとしているものや、事業者とは別の法人格の団体から履行状況のチェックを受ける体制の整備をしているものなどがみられた。